ケアマネジャー 安達 里美

2025.11.23

第十二話(最終話)

人物紹介

-

-

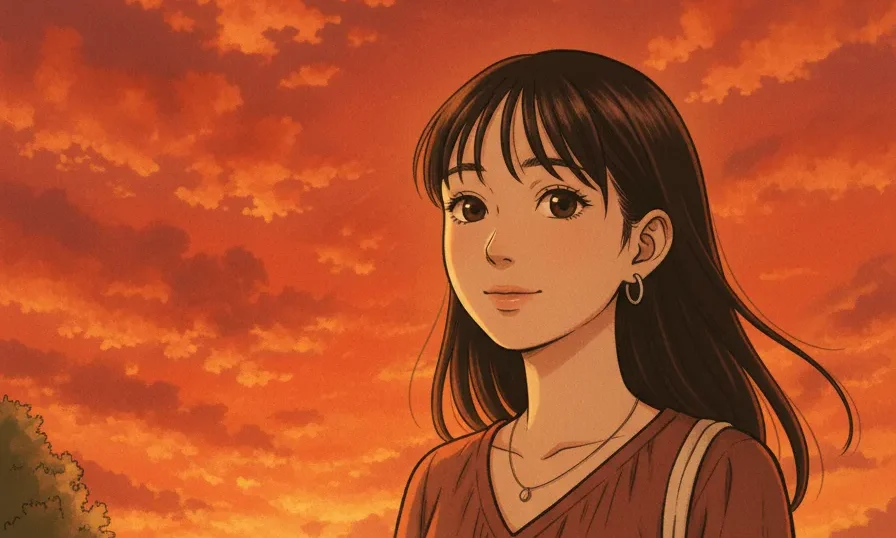

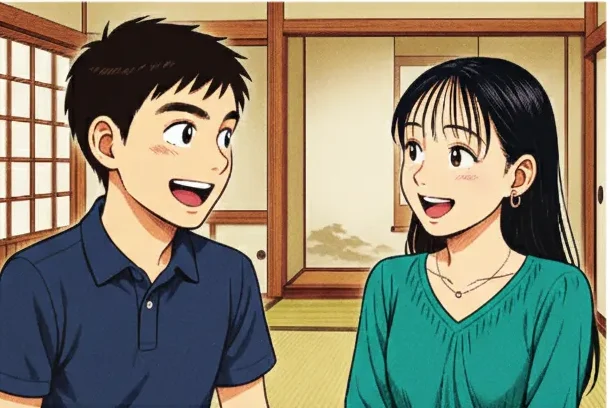

安達里美杉並区高円寺の福祉事業所「ケアプランセンター愛」に勤める若手ケアマネジャー。

安達里美杉並区高円寺の福祉事業所「ケアプランセンター愛」に勤める若手ケアマネジャー。

経験は浅いが、利用者や家族に真摯に向き合い、日々奮闘している。悩みや葛藤を抱えながらも、誰かの「ありがとう」に救われる繊細で誠実な女性。 -

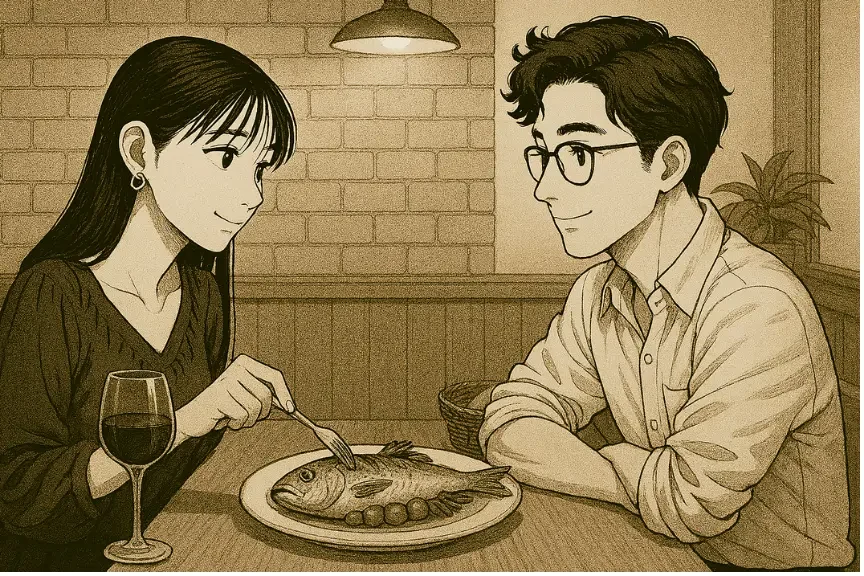

藤森友和利用者の暮らしに寄り添う、福祉用具専門相談員。現場経験が豊富で、誠実な対応と丁寧な説明に定評がある。

藤森友和利用者の暮らしに寄り添う、福祉用具専門相談員。現場経験が豊富で、誠実な対応と丁寧な説明に定評がある。

穏やかな物腰の中に、まっすぐな情熱を秘めた人。安達にとって、仕事の支えであり、心の支えにもなっていく存在。

-

第十二話

最終話

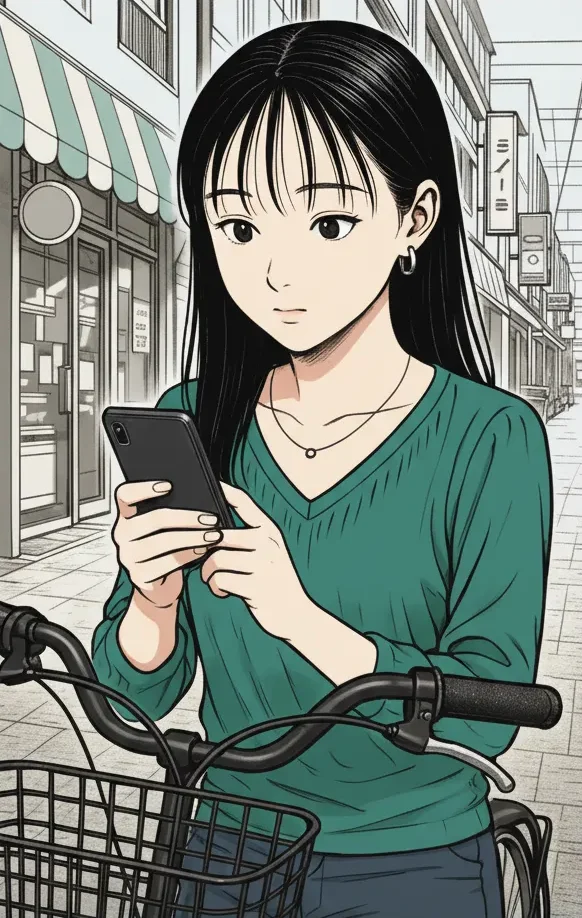

日曜の朝、曇り空が広がる高円寺。

安達里美は、電動アシスト自転車のサドルにまたがったまま、携帯電話の通話履歴を見つめていた。

表示されているのは、福祉用具専門相談員・藤森友和の名。

その名前に触れる指先が、ほんのわずかに震える。

――それは、ただの業務連絡では済まされない想いがそこにあったから。

安達里美は、電動アシスト自転車のサドルにまたがったまま、携帯電話の通話履歴を見つめていた。

表示されているのは、福祉用具専門相談員・藤森友和の名。

その名前に触れる指先が、ほんのわずかに震える。

――それは、ただの業務連絡では済まされない想いがそこにあったから。

「休日に申し訳ありません。緊急で突っ張り棒タイプの手すりが必要な方がいらして……納品設置、お願いできますか?」

一拍の間もなく、彼は応えた。

「もちろん、お任せください」

まるで、待っていたかのような声だった。 その響きに、里美の胸がほんの少し熱を帯びる。

「さすがA社さんですね」

思わず口をついて出たその言葉に、藤森の返事は僅かに遅れた。

――きっと彼は、A社ではなく「藤森さん」と言ってほしかったのだ。

実はそのご利用者は別の福祉用具貸与事業所から車いすをレンタルしていたが、その業者は休日は稼働しないため「藤森さんだったら、日曜案件も受けてくれるはず……」と確信していたのだった。

そして午後。

一拍の間もなく、彼は応えた。

「もちろん、お任せください」

まるで、待っていたかのような声だった。 その響きに、里美の胸がほんの少し熱を帯びる。

「さすがA社さんですね」

思わず口をついて出たその言葉に、藤森の返事は僅かに遅れた。

――きっと彼は、A社ではなく「藤森さん」と言ってほしかったのだ。

実はそのご利用者は別の福祉用具貸与事業所から車いすをレンタルしていたが、その業者は休日は稼働しないため「藤森さんだったら、日曜案件も受けてくれるはず……」と確信していたのだった。

そして午後。

手すりを届けに来た藤森は白いTシャツの上に作業ユニフォーム、動きは的確で無駄がなく、額に光る汗さえも清々しかった。

「本当に、ありがとうございます。……ご迷惑をおかけして」

「迷惑なんて思ってません。安達さんが困ってたんですから。僕が動くのは当然でしょ?」

さりげなくも真摯な言葉には、声の中に優しさもにじんでいる。

「本当に、ありがとうございます。……ご迷惑をおかけして」

「迷惑なんて思ってません。安達さんが困ってたんですから。僕が動くのは当然でしょ?」

さりげなくも真摯な言葉には、声の中に優しさもにじんでいる。

普段なら、好意をそのまま受け取るのが苦手な里美も、このときばかりは素直に頭を下げた。

「ありがとうございます」

――そして、帰り際。

「来週の花火大会……行きませんか?」

その一言に、時間がふっと止まったような気がした。

仕事以外の誘いなんて、いつ以来だろう。

言葉を探すうちに、自然と笑みがこぼれる。 「はい、ぜひ」 その返事に、藤森の頬がほんのり紅潮した。

「ありがとうございます」

――そして、帰り際。

「来週の花火大会……行きませんか?」

その一言に、時間がふっと止まったような気がした。

仕事以外の誘いなんて、いつ以来だろう。

言葉を探すうちに、自然と笑みがこぼれる。 「はい、ぜひ」 その返事に、藤森の頬がほんのり紅潮した。

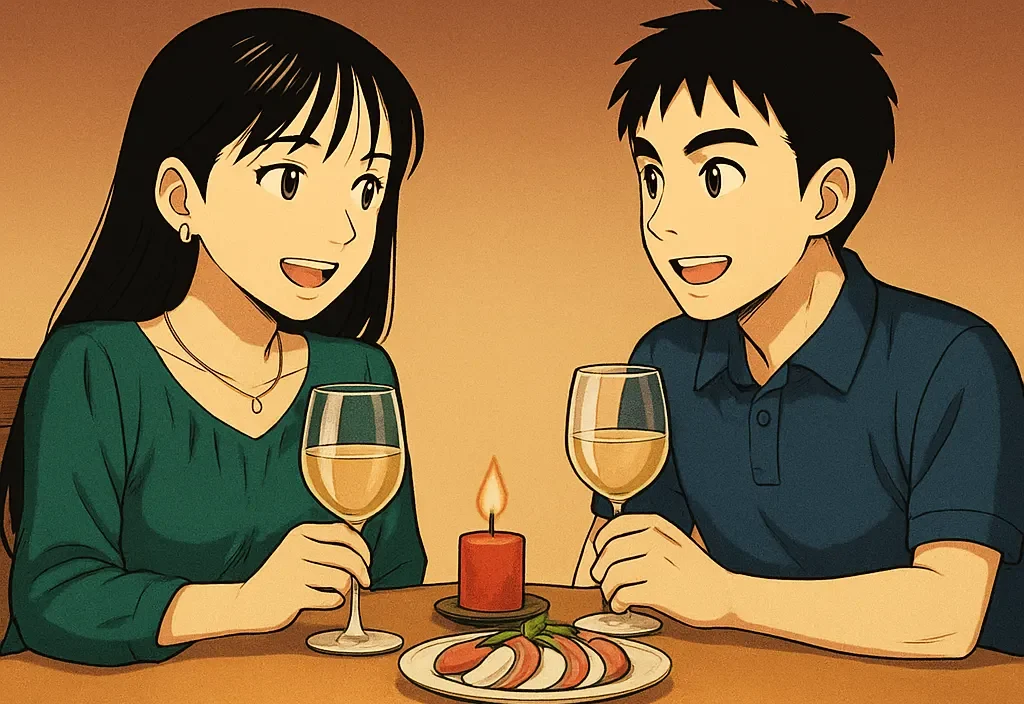

一週間後。

梅雨が明けた東京。

杉並の空は青く澄み渡り、夕暮れとともに街は少しずつ祭の空気に染まり始めていた。

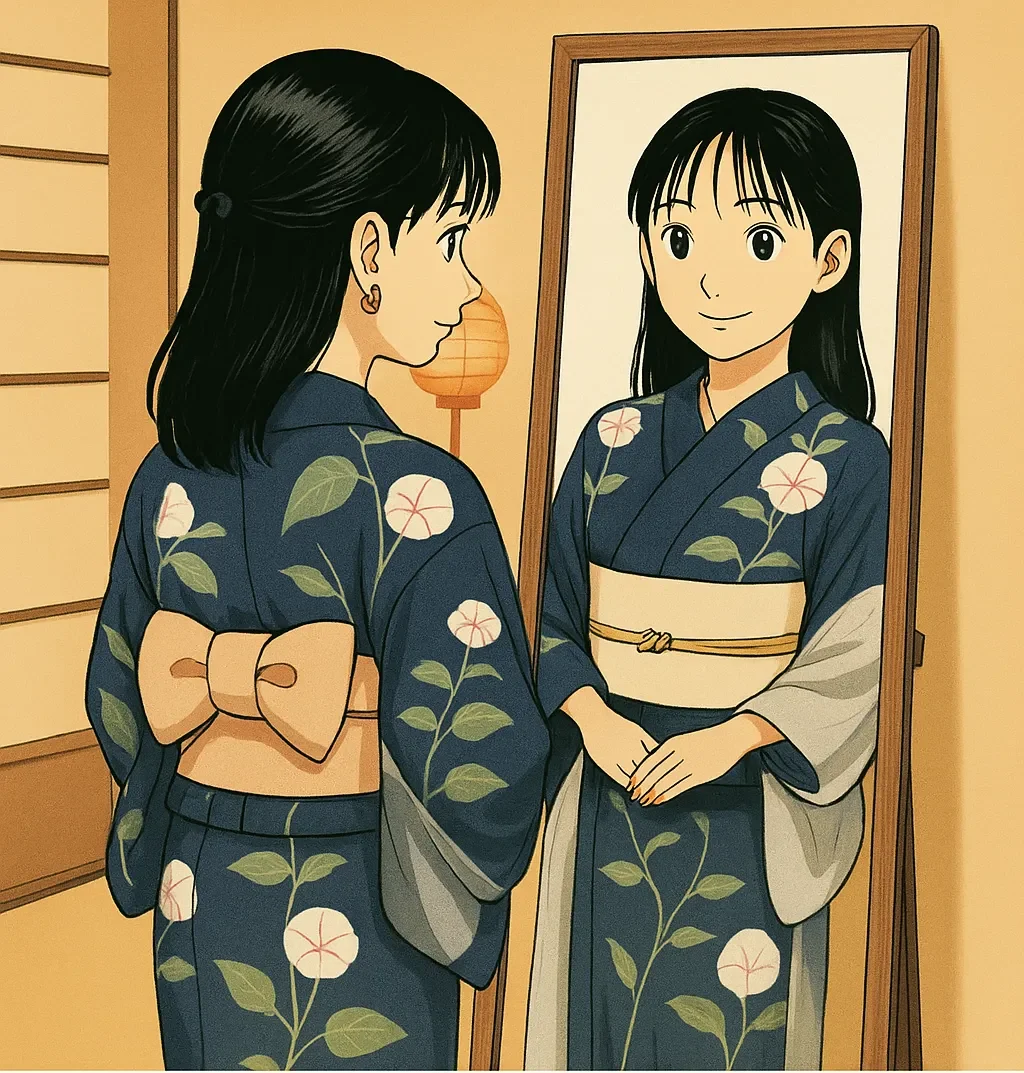

里美は、紺地に白の柄があしらわれた浴衣に袖を通す。

派手ではないが、しっとりと落ち着いた風合い。

鏡の中の自分を、しばらく静かに見つめた。

高鳴る鼓動を少しだけ抑えながら、待ち合わせの場所へ向かう。

そこに立っていた藤森の姿を見た瞬間、言葉が出なかった。

梅雨が明けた東京。

杉並の空は青く澄み渡り、夕暮れとともに街は少しずつ祭の空気に染まり始めていた。

里美は、紺地に白の柄があしらわれた浴衣に袖を通す。

派手ではないが、しっとりと落ち着いた風合い。

鏡の中の自分を、しばらく静かに見つめた。

高鳴る鼓動を少しだけ抑えながら、待ち合わせの場所へ向かう。

そこに立っていた藤森の姿を見た瞬間、言葉が出なかった。

――モノトーンの浴衣。

着慣れていないその装いは、どこかぎこちなくもあり、けれどまっすぐで誠実だった。

「お待たせしました」

「……藤森さん、浴衣、似合いますね」

ふたりは自然と笑い合い、善福寺川沿いの土手へ向かって歩き出す。

花火会場は賑わっていたが、ふたりは少し離れた静かな場所を見つけて腰を下ろした。

着慣れていないその装いは、どこかぎこちなくもあり、けれどまっすぐで誠実だった。

「お待たせしました」

「……藤森さん、浴衣、似合いますね」

ふたりは自然と笑い合い、善福寺川沿いの土手へ向かって歩き出す。

花火会場は賑わっていたが、ふたりは少し離れた静かな場所を見つけて腰を下ろした。

草の匂い、夕風、遠くの屋台から響く声。

空にはまだ明るさが残っている。

そして、夜の帳が下りるとともに、花火が空を裂いて打ち上がった。

咲くように広がる光。

一発ごとに、空気の温度が変わる。

ふたりの距離も、わずかずつ近づいていく。

「花火、綺麗ですね……」

「はい。……安達さんのように」

少し震えるような声。

その声音に、胸がきゅっと締めつけられる。

ふと藤森の目を見た瞬間、すべてが伝わってきた。

彼の中にある、真剣な想いと、ためらいと、決意。

気づけば、顔が近づいていた。

空にはまだ明るさが残っている。

そして、夜の帳が下りるとともに、花火が空を裂いて打ち上がった。

咲くように広がる光。

一発ごとに、空気の温度が変わる。

ふたりの距離も、わずかずつ近づいていく。

「花火、綺麗ですね……」

「はい。……安達さんのように」

少し震えるような声。

その声音に、胸がきゅっと締めつけられる。

ふと藤森の目を見た瞬間、すべてが伝わってきた。

彼の中にある、真剣な想いと、ためらいと、決意。

気づけば、顔が近づいていた。

そっと、唇が重なる。

柔らかく、あたたかく、互いに許し合うような、静かな誓いだった。

藤森の腕がそっと、里美の背に回る。

そのぬくもりを、彼女は全身で受け止めていた。

(この人の腕の中なら、きっと、大丈夫)

背後で打ち上がる花火が、次々と夜空を染めていく。

連発する音のなか、藤森の心にはひとつの声があった。

(絶対に離さない。絶対に、一緒にいたい)

夜空に咲き誇る光。

それはまるで、ふたりのこれからを祝福するかのようだった。

里美の瞳に映るのは、夜空と藤森の横顔――

そして、その胸の奥には確かなあたたかさが灯っていた。

柔らかく、あたたかく、互いに許し合うような、静かな誓いだった。

藤森の腕がそっと、里美の背に回る。

そのぬくもりを、彼女は全身で受け止めていた。

(この人の腕の中なら、きっと、大丈夫)

背後で打ち上がる花火が、次々と夜空を染めていく。

連発する音のなか、藤森の心にはひとつの声があった。

(絶対に離さない。絶対に、一緒にいたい)

夜空に咲き誇る光。

それはまるで、ふたりのこれからを祝福するかのようだった。

里美の瞳に映るのは、夜空と藤森の横顔――

そして、その胸の奥には確かなあたたかさが灯っていた。