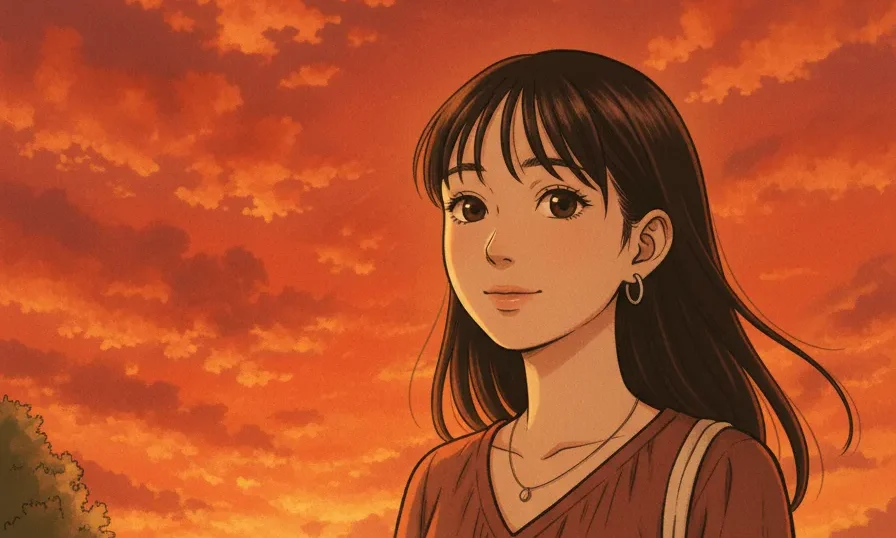

ケアマネジャー 安達 里美

2025.11.19

第八話 引っ越しとコーヒー

人物紹介

-

安達里美杉並区高円寺の福祉事業所「ケアプランセンター愛」に勤める若手ケアマネジャー。

安達里美杉並区高円寺の福祉事業所「ケアプランセンター愛」に勤める若手ケアマネジャー。

経験は浅いが、利用者や家族に真摯に向き合い、日々奮闘している。悩みや葛藤を抱えながらも、誰かの「ありがとう」に救われる繊細で誠実な女性。 -

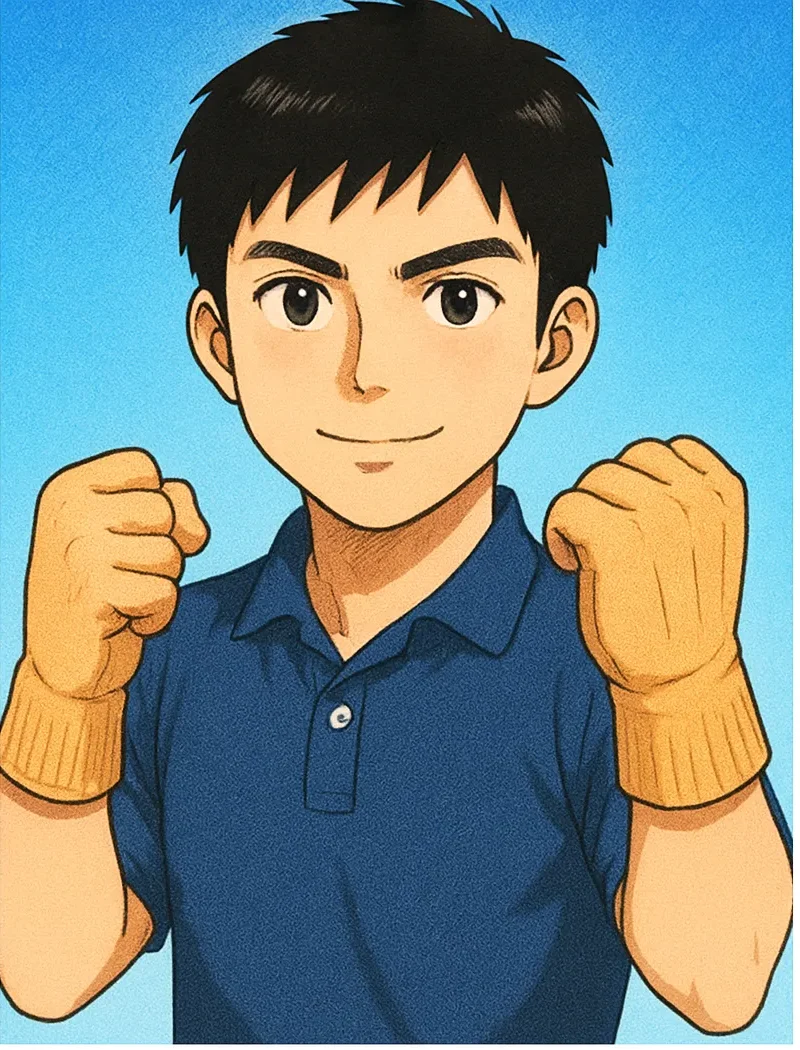

藤森友和利用者の暮らしに寄り添う、福祉用具専門相談員。現場経験が豊富で、誠実な対応と丁寧な説明に定評がある。

藤森友和利用者の暮らしに寄り添う、福祉用具専門相談員。現場経験が豊富で、誠実な対応と丁寧な説明に定評がある。

穏やかな物腰の中に、まっすぐな情熱を秘めた人。安達にとって、仕事の支えであり、心の支えにもなっていく存在。

第八話

引っ越しとコーヒー

阿佐ヶ谷のその日は、朝から湿気を含んだ空気が重く、空は薄曇りながらも、太陽だけは容赦なく照りつけていた。

築35年のアパートの前。色あせた外壁と鉄階段がじわじわと熱を帯び、触れれば焼けそうなほど。

「……もう少し、あと数箱……」

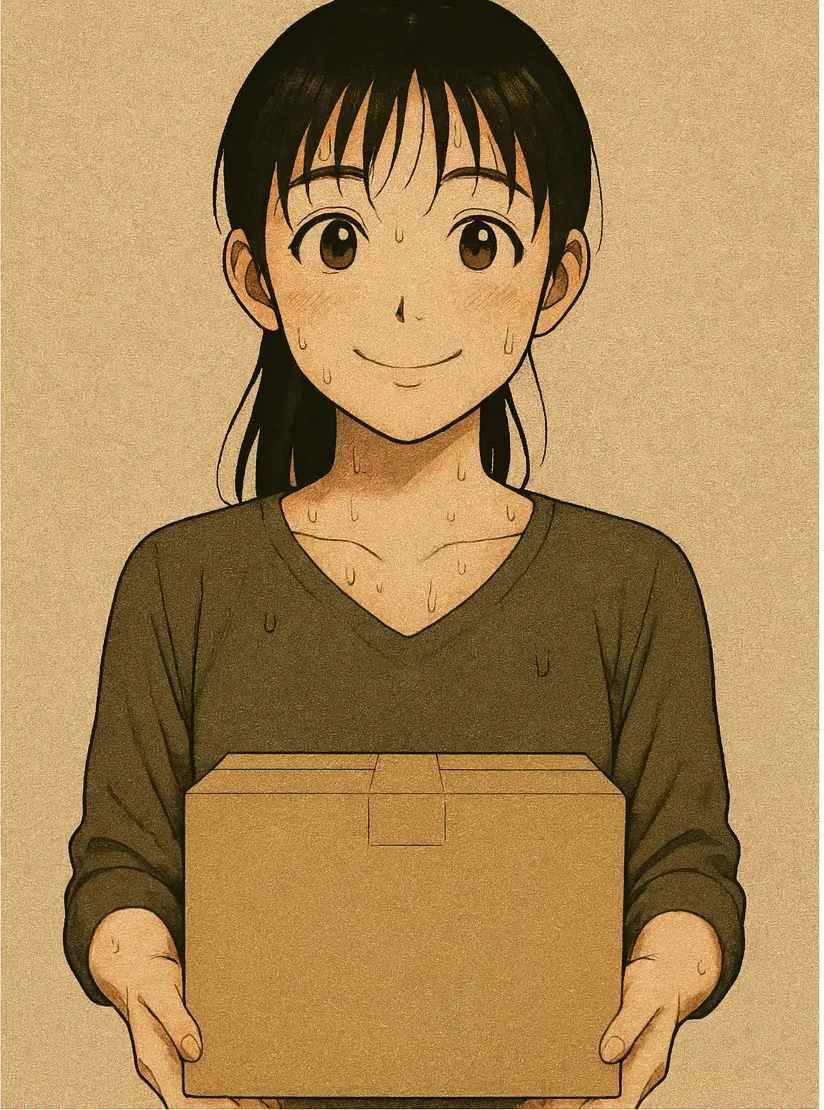

安達里美は、白いアームカバーとキャップ、通気性のいいロングシャツに身を包み、段ボールを抱えて階段を下りていた。

完全防備のその姿で、すでに何往復もしている。

額の汗はじわじわと頬をつたっていた。

この引っ越しは、利用者・藤田さんのためのものだった。

入院を経て、下肢筋力が低下した藤田さんは、3階から1階への住み替えを決断した。

だが、息子は遠方在住。業者もいない。段ボールは、部屋に積まれたまま。

(私の仕事じゃない。でも……誰かがやらなきゃ)

そう自分に言い聞かせながら、孤独な汗を流していたそのとき。

軽ワゴンが静かに駐車スペースに滑り込んできた。

築35年のアパートの前。色あせた外壁と鉄階段がじわじわと熱を帯び、触れれば焼けそうなほど。

「……もう少し、あと数箱……」

安達里美は、白いアームカバーとキャップ、通気性のいいロングシャツに身を包み、段ボールを抱えて階段を下りていた。

完全防備のその姿で、すでに何往復もしている。

額の汗はじわじわと頬をつたっていた。

この引っ越しは、利用者・藤田さんのためのものだった。

入院を経て、下肢筋力が低下した藤田さんは、3階から1階への住み替えを決断した。

だが、息子は遠方在住。業者もいない。段ボールは、部屋に積まれたまま。

(私の仕事じゃない。でも……誰かがやらなきゃ)

そう自分に言い聞かせながら、孤独な汗を流していたそのとき。

軽ワゴンが静かに駐車スペースに滑り込んできた。

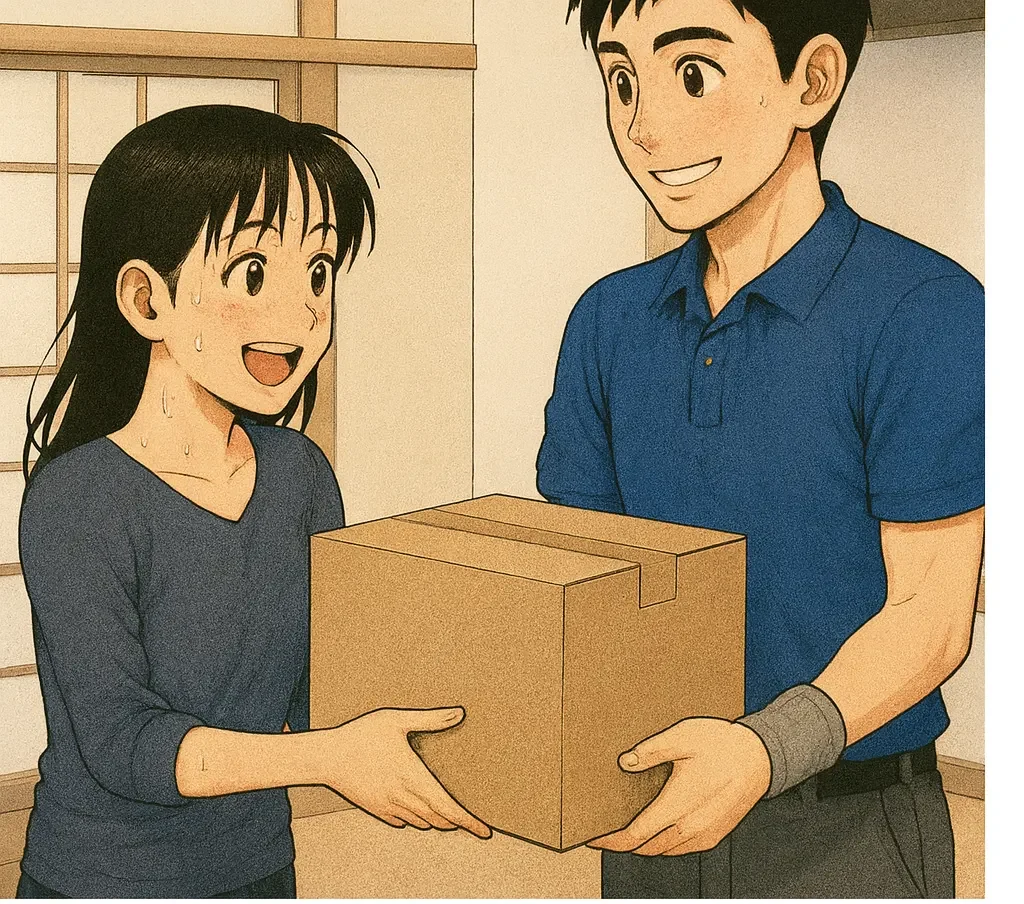

「お待たせしました、さあ、手伝いますよ!」

明るい声とともに現れたのは、福祉用具相談員・藤森友和。

ネイビーの作業ズボン、ユニフォームのポロシャツ、手には軍手。完全に“現場仕様”の彼がそこにいた。

「藤森さん……本当に来てくれたんですね……!」

思わず、里美の声が和らいだ。

汗で少し張りついた前髪の奥からのぞくその表情は、ホッと緩んでいた。

“誰かが来てくれた”――それだけで、こんなにも心が救われるとは。

明るい声とともに現れたのは、福祉用具相談員・藤森友和。

ネイビーの作業ズボン、ユニフォームのポロシャツ、手には軍手。完全に“現場仕様”の彼がそこにいた。

「藤森さん……本当に来てくれたんですね……!」

思わず、里美の声が和らいだ。

汗で少し張りついた前髪の奥からのぞくその表情は、ホッと緩んでいた。

“誰かが来てくれた”――それだけで、こんなにも心が救われるとは。

「でも、忙しいって……」

「午前中に納品まわってたんで、ここはちょうどルート上。……まあ、あと夕方に契約が入っているだけなので、手伝わないわけにはいかないですよね」

藤森は笑ってアパートを見上げた。

……そして、固まる。

3階。エレベーターなし。鉄階段。

(…これ、結構ハードだな)

だが、すぐに段ボールを掴んで歩き出す。

—

1往復目。まだ余裕。

2往復目。呼吸が速まる。

3往復目。汗がTシャツの襟元を濡らす。

4往復目。腕に鈍い重さがのしかかる。

5往復目。背中に貼りついたシャツが、皮膚にまとわりつく。

6往復目。膝が笑い始める。

(これじゃ安達さん一人では絶対に無理だ! しかし辛い…)

「午前中に納品まわってたんで、ここはちょうどルート上。……まあ、あと夕方に契約が入っているだけなので、手伝わないわけにはいかないですよね」

藤森は笑ってアパートを見上げた。

……そして、固まる。

3階。エレベーターなし。鉄階段。

(…これ、結構ハードだな)

だが、すぐに段ボールを掴んで歩き出す。

—

1往復目。まだ余裕。

2往復目。呼吸が速まる。

3往復目。汗がTシャツの襟元を濡らす。

4往復目。腕に鈍い重さがのしかかる。

5往復目。背中に貼りついたシャツが、皮膚にまとわりつく。

6往復目。膝が笑い始める。

(これじゃ安達さん一人では絶対に無理だ! しかし辛い…)

それでも、彼の足は止まらなかった。

1階では、安達が丁寧に段ボールを受け取り、部屋の隅にきちんと並べていた。

「ありがとうございます、それ、寝室の奥にお願いします」

「了解……って、まだありますよね?」

「すみません、あと……たぶん6箱……」

「OK。任せてください。まだ動けます。」

会話は短いけれど、不思議な呼吸がそこにはあった。

“誰かと一緒に働いている”という感覚が、彼の疲労に優しく寄り添っていた。

1階では、安達が丁寧に段ボールを受け取り、部屋の隅にきちんと並べていた。

「ありがとうございます、それ、寝室の奥にお願いします」

「了解……って、まだありますよね?」

「すみません、あと……たぶん6箱……」

「OK。任せてください。まだ動けます。」

会話は短いけれど、不思議な呼吸がそこにはあった。

“誰かと一緒に働いている”という感覚が、彼の疲労に優しく寄り添っていた。

荷物を運ぶリズムと、段ボールを受け取る手つき、配置の指示。それらが少しずつ噛み合っていくたび、まるで阿吽の呼吸が生まれていくような感覚に、藤森の心は静かに躍っていた。

藤森の中で、だんだんと「任務」から「共同行動」に変わっていく。

重さの中に、心地よさが混ざりはじめていた。

(こんなふうに、誰かと一緒に汗を流すのって……)

ただの荷物運びのはずなのに、いつの間にか、自分の中に奇妙な満足感が芽生えているのを感じていた。

安達は疲れながらも、ひとつひとつに礼を言い、気遣いを見せてくれた。そのひとつひとつが、胸に響いた。

藤森の中で、だんだんと「任務」から「共同行動」に変わっていく。

重さの中に、心地よさが混ざりはじめていた。

(こんなふうに、誰かと一緒に汗を流すのって……)

ただの荷物運びのはずなのに、いつの間にか、自分の中に奇妙な満足感が芽生えているのを感じていた。

安達は疲れながらも、ひとつひとつに礼を言い、気遣いを見せてくれた。そのひとつひとつが、胸に響いた。

ひととおり荷物を運び終えると最後に、藤田さんが使用するレンタルの電動ベッドを藤森が組み立てる。

「藤田さんは身長が145cmと小柄なので、ベッドはショートサイズにしています。

ベッド選定で重要なのは、人の回転軸、つまり大転子部とベッドの回転軸、ギャッチアップの支点を合わせることなんです」

「マットレスも、端座位が安定するように、端が硬めのものを選んでます」

「……すごい!」安達の口から自然に声が漏れた。

安達自身はケアマネキャリア一年未満のため、福祉用具についてはまだまだ知らないことだらけだ。

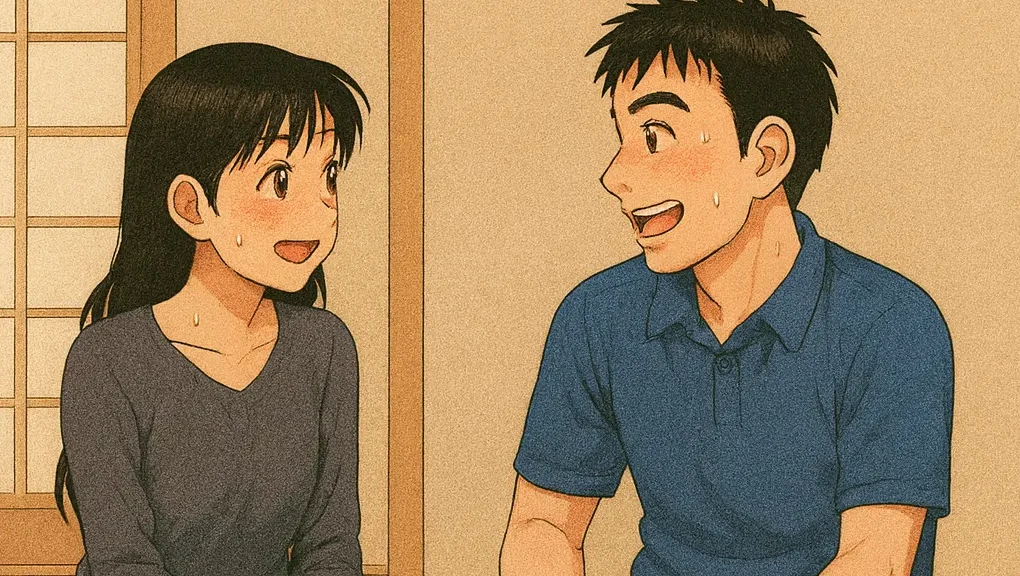

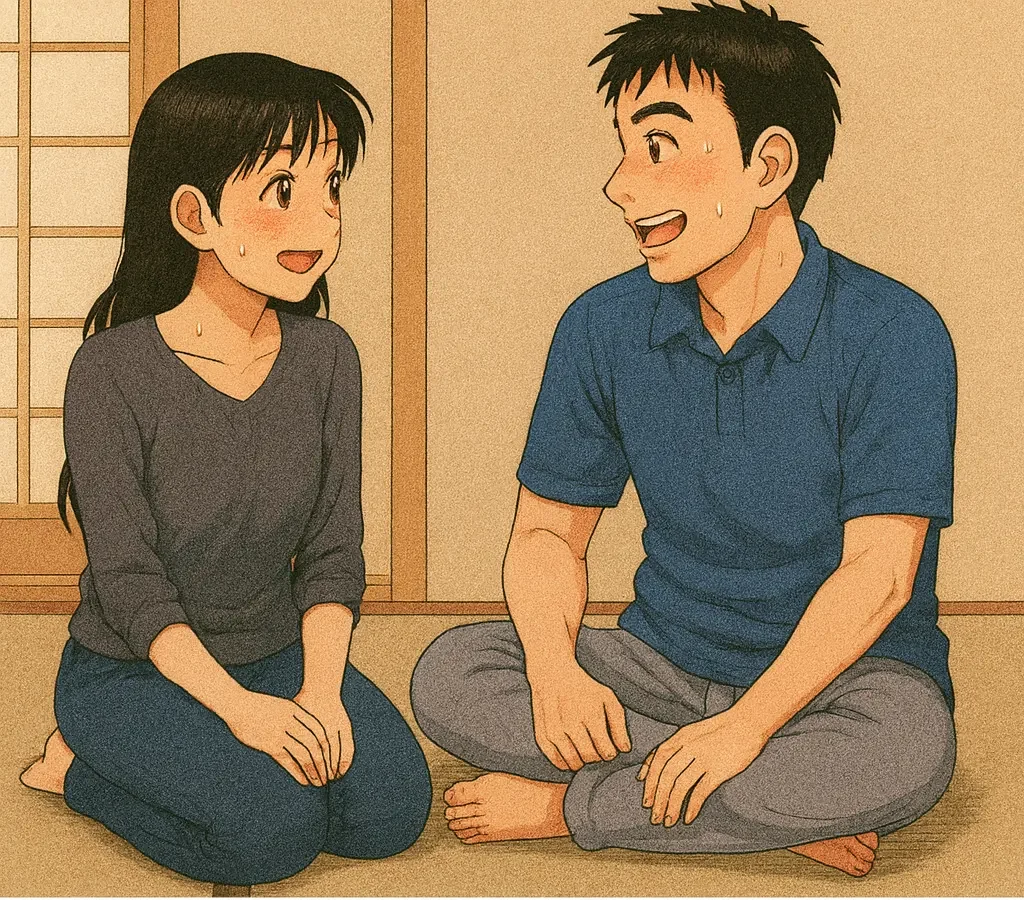

そしてレンタルベッド一式の組立作業も終わり、キッチンの椅子に座ってふたりはようやく一息ついた。

安達が準備していた冷たいコーヒーを渡す。

「私……やっぱり、一人じゃ絶対終わらなかったです」

「ですよね。あの階段、僕でもギリギリでしたから」

「でも、藤森さんが来てくれて、本当に助かりました」

その言葉に、藤森の胸の奥で、小さな達成感が静かに膨らんでいった。

作業を通して、無言のうちに築かれた信頼とぬくもり。

“ありがとう”の重みが、ただの言葉じゃなく、体感として心に残る。

「藤田さんは身長が145cmと小柄なので、ベッドはショートサイズにしています。

ベッド選定で重要なのは、人の回転軸、つまり大転子部とベッドの回転軸、ギャッチアップの支点を合わせることなんです」

「マットレスも、端座位が安定するように、端が硬めのものを選んでます」

「……すごい!」安達の口から自然に声が漏れた。

安達自身はケアマネキャリア一年未満のため、福祉用具についてはまだまだ知らないことだらけだ。

そしてレンタルベッド一式の組立作業も終わり、キッチンの椅子に座ってふたりはようやく一息ついた。

安達が準備していた冷たいコーヒーを渡す。

「私……やっぱり、一人じゃ絶対終わらなかったです」

「ですよね。あの階段、僕でもギリギリでしたから」

「でも、藤森さんが来てくれて、本当に助かりました」

その言葉に、藤森の胸の奥で、小さな達成感が静かに膨らんでいった。

作業を通して、無言のうちに築かれた信頼とぬくもり。

“ありがとう”の重みが、ただの言葉じゃなく、体感として心に残る。

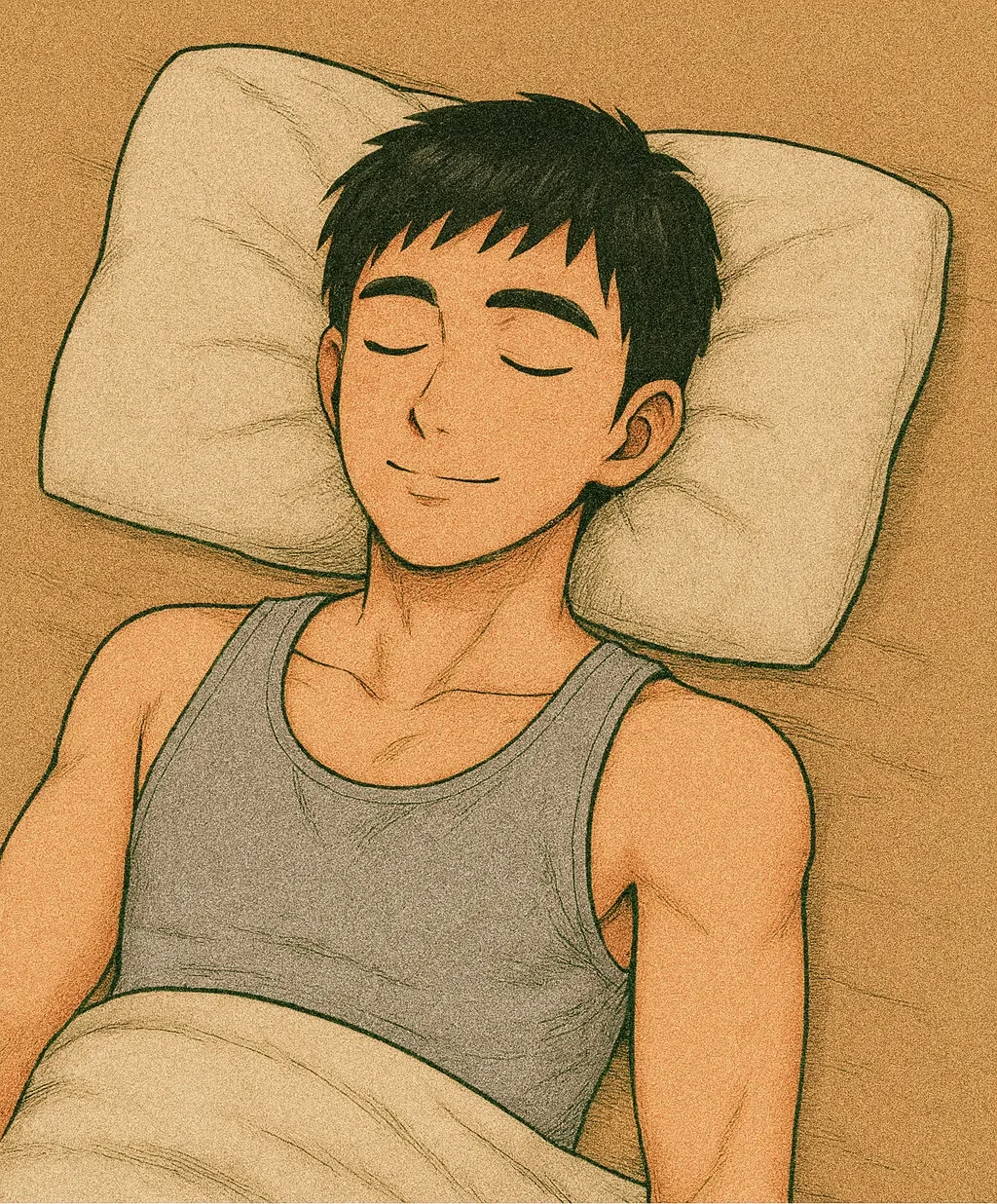

その夜、藤森は国分寺の部屋でシャワーを浴び、ベッドに沈み込みながら、天井を見上げた。

目の奥に残っていたのは、汗をかきながら必死に頑張る彼女の姿。

そして、最後に見せた、あの静かな笑顔だった。

「……また一緒に仕事できたら、いいな」

小さくつぶやいたその言葉が、

自分でも気づかないうちに、願いになっていた。

目の奥に残っていたのは、汗をかきながら必死に頑張る彼女の姿。

そして、最後に見せた、あの静かな笑顔だった。

「……また一緒に仕事できたら、いいな」

小さくつぶやいたその言葉が、

自分でも気づかないうちに、願いになっていた。