ケアマネジャー 安達 里美

2025.11.16

第五話 心のざわめき

人物紹介

-

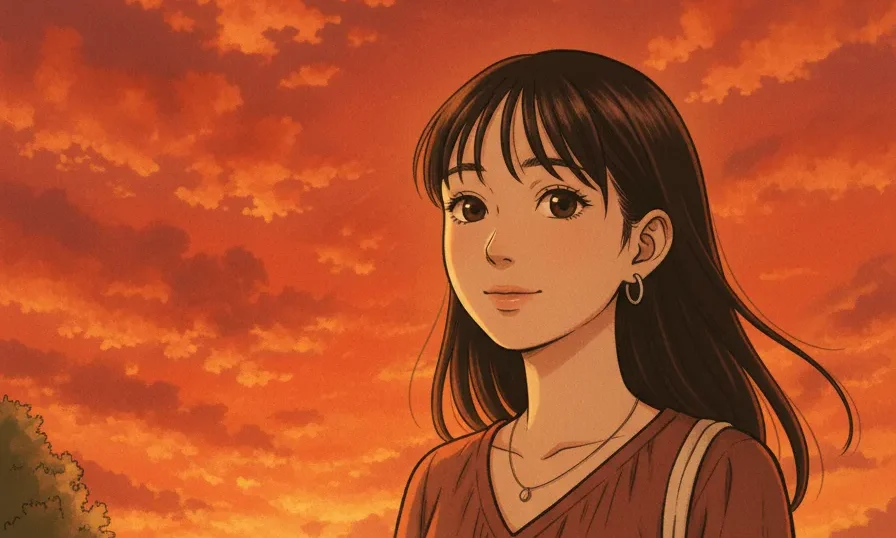

安達里美杉並区高円寺の福祉事業所「ケアプランセンター愛」に勤める若手ケアマネジャー。

安達里美杉並区高円寺の福祉事業所「ケアプランセンター愛」に勤める若手ケアマネジャー。

経験は浅いが、利用者や家族に真摯に向き合い、日々奮闘している。悩みや葛藤を抱えながらも、誰かの「ありがとう」に救われる繊細で誠実な女性。 -

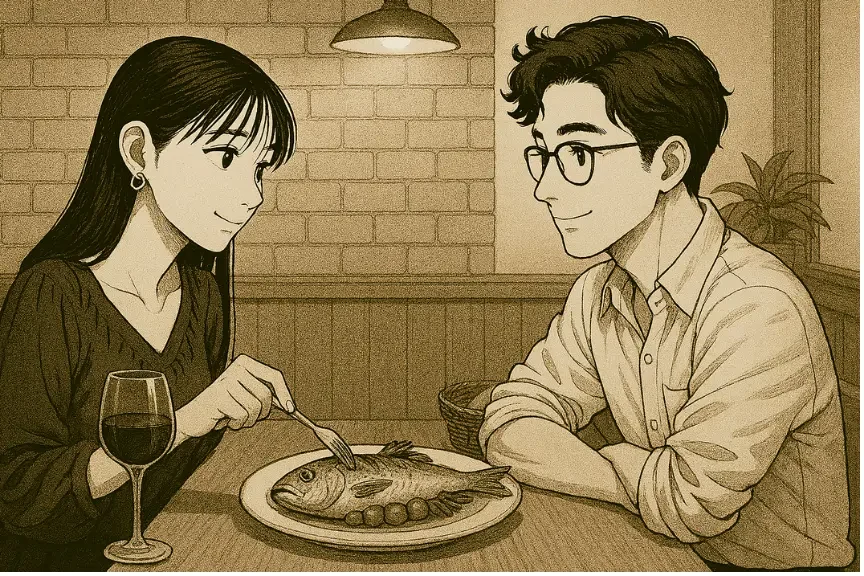

藤森友和利用者の暮らしに寄り添う、福祉用具専門相談員。現場経験が豊富で、誠実な対応と丁寧な説明に定評がある。

藤森友和利用者の暮らしに寄り添う、福祉用具専門相談員。現場経験が豊富で、誠実な対応と丁寧な説明に定評がある。

穏やかな物腰の中に、まっすぐな情熱を秘めた人。安達にとって、仕事の支えであり、心の支えにもなっていく存在。 -

三鷹巧福祉事業所「ケアプランセンター愛」で働く、安達の同僚。明るく社交的で、会話のテンポが軽快。人懐っこく、誰とでもすぐに打ち解けるタイプ。自信家な一面もあるが、根は優しく気配り上手。

三鷹巧福祉事業所「ケアプランセンター愛」で働く、安達の同僚。明るく社交的で、会話のテンポが軽快。人懐っこく、誰とでもすぐに打ち解けるタイプ。自信家な一面もあるが、根は優しく気配り上手。

第五話

心のざわめき

雨脚は次第に強さを増していた。

空は低く、灰色の雲が高円寺の空を覆い尽くしている。

しとしとと降る雨が古びたトタン屋根を叩き、軒先からは雨粒が長く細い糸のように垂れていた。

空は低く、灰色の雲が高円寺の空を覆い尽くしている。

しとしとと降る雨が古びたトタン屋根を叩き、軒先からは雨粒が長く細い糸のように垂れていた。

安達里美は、手に持った小さな香炉に線香を立て、静かに手を合わせていた。

彼女のグレーのレインコートは湿気を吸い、肩口には雨染みがじっとりと浮かんでいる。

口元はきゅっと結ばれ、胸の奥に潜む緊張と哀しみが、形にならないままに滲んでいた。

焼香の作法を一つひとつ思い出しながら、どこか不器用な仕草で深く頭を下げる。

それでも、心だけは真っすぐだった。

彼女のグレーのレインコートは湿気を吸い、肩口には雨染みがじっとりと浮かんでいる。

口元はきゅっと結ばれ、胸の奥に潜む緊張と哀しみが、形にならないままに滲んでいた。

焼香の作法を一つひとつ思い出しながら、どこか不器用な仕草で深く頭を下げる。

それでも、心だけは真っすぐだった。

部屋の中は、仏壇の香の匂いに満ちていた。

木の床板は年季が入り、歩くたびにミシリと軋んだ音を立てる。

壁際には、先日亡くなった桑田さんが使っていたベッドと、今まさに藤森が解体しているポータブルトイレ、手すりなどが寄せられている。

淡い蛍光灯の光が埃を照らし、空気の流れまでもが可視化されるような静けさだった。

「これで全部ですね」

藤森は工具を手に、軽やかな声で里美に呼びかけた。

レインウェアのズボンからは水滴が床に落ちているが、彼はそれに気づかないふうだった。

作業に集中するその姿からは、どこか感情を切り離すような、静かな覚悟が滲んでいた。

木の床板は年季が入り、歩くたびにミシリと軋んだ音を立てる。

壁際には、先日亡くなった桑田さんが使っていたベッドと、今まさに藤森が解体しているポータブルトイレ、手すりなどが寄せられている。

淡い蛍光灯の光が埃を照らし、空気の流れまでもが可視化されるような静けさだった。

「これで全部ですね」

藤森は工具を手に、軽やかな声で里美に呼びかけた。

レインウェアのズボンからは水滴が床に落ちているが、彼はそれに気づかないふうだった。

作業に集中するその姿からは、どこか感情を切り離すような、静かな覚悟が滲んでいた。

「ありがとうございます。お焼香させていただいたので、そろそろ失礼しようと思います」

安達は頭を下げながら、床に置かれた重たいビニール袋を両腕で抱え上げた。

その動作はぎこちなく、身体ごと前に引っ張られる。

「安達さん、それは?」

藤森が一歩踏み出し、思わず声をかける。

彼女は苦笑いのような表情を浮かべた。

「オムツです。ご家族から、“よろしければ処分を”って……」

その言い方は、どこか申し訳なさと、誰にも渡せない何かを握りしめているようでもあった。

安達は頭を下げながら、床に置かれた重たいビニール袋を両腕で抱え上げた。

その動作はぎこちなく、身体ごと前に引っ張られる。

「安達さん、それは?」

藤森が一歩踏み出し、思わず声をかける。

彼女は苦笑いのような表情を浮かべた。

「オムツです。ご家族から、“よろしければ処分を”って……」

その言い方は、どこか申し訳なさと、誰にも渡せない何かを握りしめているようでもあった。

「……この雨の中、自転車で? 無理ですよ。営業車で事務所まで運びますよ」

「いえ、本当に大丈夫です。これは私の判断で……仕事じゃないので、お願いするのは……」

安達は視線を逸らし、濡れた前髪を耳にかけた。

その仕草には、彼女なりの“線引き”があった。人としての誠意と、ケアマネージャーとしての一線。その両方を守ろうとする彼女の不器用な優しさが、そこにあった。

「帰り道ですし、僕、気にしませんよ。自転車ではびしょ濡れになるし、どうせ通る道です」

雨音の中で、藤森の声はまっすぐに届いた。

その言葉には、“仕事だから”という体裁も、“あなたが好きだから”という気持ちも、両方が自然に混ざっていた。

安達は一瞬、視線を彷徨わせたあと、ふっと力を抜いたように微笑む。

「……じゃあ、お願いしてもいいですか?」

彼女の手が、藤森の手と一瞬重なる。

その一瞬のぬくもりに、なぜだか胸がじんわりと熱くなった。

触れた手の体温だけが、今は確かな実感だった。

—

「いえ、本当に大丈夫です。これは私の判断で……仕事じゃないので、お願いするのは……」

安達は視線を逸らし、濡れた前髪を耳にかけた。

その仕草には、彼女なりの“線引き”があった。人としての誠意と、ケアマネージャーとしての一線。その両方を守ろうとする彼女の不器用な優しさが、そこにあった。

「帰り道ですし、僕、気にしませんよ。自転車ではびしょ濡れになるし、どうせ通る道です」

雨音の中で、藤森の声はまっすぐに届いた。

その言葉には、“仕事だから”という体裁も、“あなたが好きだから”という気持ちも、両方が自然に混ざっていた。

安達は一瞬、視線を彷徨わせたあと、ふっと力を抜いたように微笑む。

「……じゃあ、お願いしてもいいですか?」

彼女の手が、藤森の手と一瞬重なる。

その一瞬のぬくもりに、なぜだか胸がじんわりと熱くなった。

触れた手の体温だけが、今は確かな実感だった。

—

営業車の中には、ラジオも音楽も流れていなかった。

ただ、ワイパーがフロントガラスを横切る音だけが、淡々と響いていた。

車内に漂うのは、雨に濡れた布の匂いと、新車特有の微かな香り。

それらがまじりあい、静かにふたりの沈黙を満たしていた。

「このあたり、道狭いですよね。阿佐ヶ谷とか、特に」

事務所前に着く頃には、雨脚も少し弱まっていた。

袋を渡しながら、安達が深く頭を下げる。

「本当に……助かりました」

その姿に、藤森は不思議な高揚感を覚えた。

何かを“してあげた”のではない。彼女が“自分に頼ってくれた”ことが、嬉しかった。

ただ、ワイパーがフロントガラスを横切る音だけが、淡々と響いていた。

車内に漂うのは、雨に濡れた布の匂いと、新車特有の微かな香り。

それらがまじりあい、静かにふたりの沈黙を満たしていた。

「このあたり、道狭いですよね。阿佐ヶ谷とか、特に」

事務所前に着く頃には、雨脚も少し弱まっていた。

袋を渡しながら、安達が深く頭を下げる。

「本当に……助かりました」

その姿に、藤森は不思議な高揚感を覚えた。

何かを“してあげた”のではない。彼女が“自分に頼ってくれた”ことが、嬉しかった。

――だが、その後。

事務所の窓越しに見えた光景は、さきほどとはまるで別の空気をまとっていた。

安達が、同僚の三鷹巧と笑い合いながら話していた。

机の上にはコンビニのコーヒーとお菓子が並び、窓からの雨音も、もうそこには届いていないようだった。

安達の表情は、さっき車内で見せたあの“ほぐれた顔”とよく似ていた――けれど、自分には向けられていない。

それが、たまらなく苦しかった。

藤森は扉の前で立ち尽くしていた。

レインジャケットから、ぽたぽたと雨が床に落ちている。

曇ったガラスの向こうで、時折、三鷹の笑い声が滲む。

事務所の窓越しに見えた光景は、さきほどとはまるで別の空気をまとっていた。

安達が、同僚の三鷹巧と笑い合いながら話していた。

机の上にはコンビニのコーヒーとお菓子が並び、窓からの雨音も、もうそこには届いていないようだった。

安達の表情は、さっき車内で見せたあの“ほぐれた顔”とよく似ていた――けれど、自分には向けられていない。

それが、たまらなく苦しかった。

藤森は扉の前で立ち尽くしていた。

レインジャケットから、ぽたぽたと雨が床に落ちている。

曇ったガラスの向こうで、時折、三鷹の笑い声が滲む。

「……なるほどね」

そう小さくつぶやいた。

嫉妬と呼ぶには情けなくて、だけど確かに胸の奥が軋んだ。

さっき“近づけた”と思ったその距離は、ただの錯覚だったのかもしれない――

それでも。

(次は、もっと……ちゃんと、彼女の“困りごと”を見つけよう)

藤森は、静かに車へ戻った。

空はまだ灰色だったが、遠くにほんのわずかな光が差し込み始めていた。

きっとそれは、見失いかけた希望のかけらだった。

そう小さくつぶやいた。

嫉妬と呼ぶには情けなくて、だけど確かに胸の奥が軋んだ。

さっき“近づけた”と思ったその距離は、ただの錯覚だったのかもしれない――

それでも。

(次は、もっと……ちゃんと、彼女の“困りごと”を見つけよう)

藤森は、静かに車へ戻った。

空はまだ灰色だったが、遠くにほんのわずかな光が差し込み始めていた。

きっとそれは、見失いかけた希望のかけらだった。