「働きたい」という思いを実現する

進化した農園型障がい者雇用支援サービス

更新日:2025/10/14

Nコラム

障がいのある人が安心して長く働き続けるためには、「自分は社会に必要とされている」「日々、成長できている」と実感できる職場環境が欠かせない。その理想を形にしたのが、仮設資材レンタルのリーディングカンパニー・日建リース工業が2018年に始めた「はーとふる農園」だ。この農作業を通じた就労支援は、同社が掲げる「レンタルを通して大いなる社会貢献と幸せの創造」という理念を形にしたものである。

障がい者農園事業部の仁平哲治部長は、「農園は障がいのある方の就労意欲と企業の雇用ニーズをつなぐ場。『働きたい』という思いを支えながら、一人一人の力を引き出す場にしたいと考えています」と語る。はーとふる農園は、企業が農園を活用して障がい者を雇用するモデルであり、単なる数合わせではなく、本人の意思や成長を大切にした、実践的な支援を特徴としている。

日建リース工業ハウス備品事業本部 障がい者農園事業部 仁平哲治部長

「働きたいと思っても、郊外に住むなどの理由で働く場がない障がいのある方が多くいます。一方で雇用したいが、都心のオフィスでは適切な業務を用意できないという事情を抱える企業も多くあります。このような双方のニーズを、農園という場でつなげることができるのではと思いました」(仁平部長)

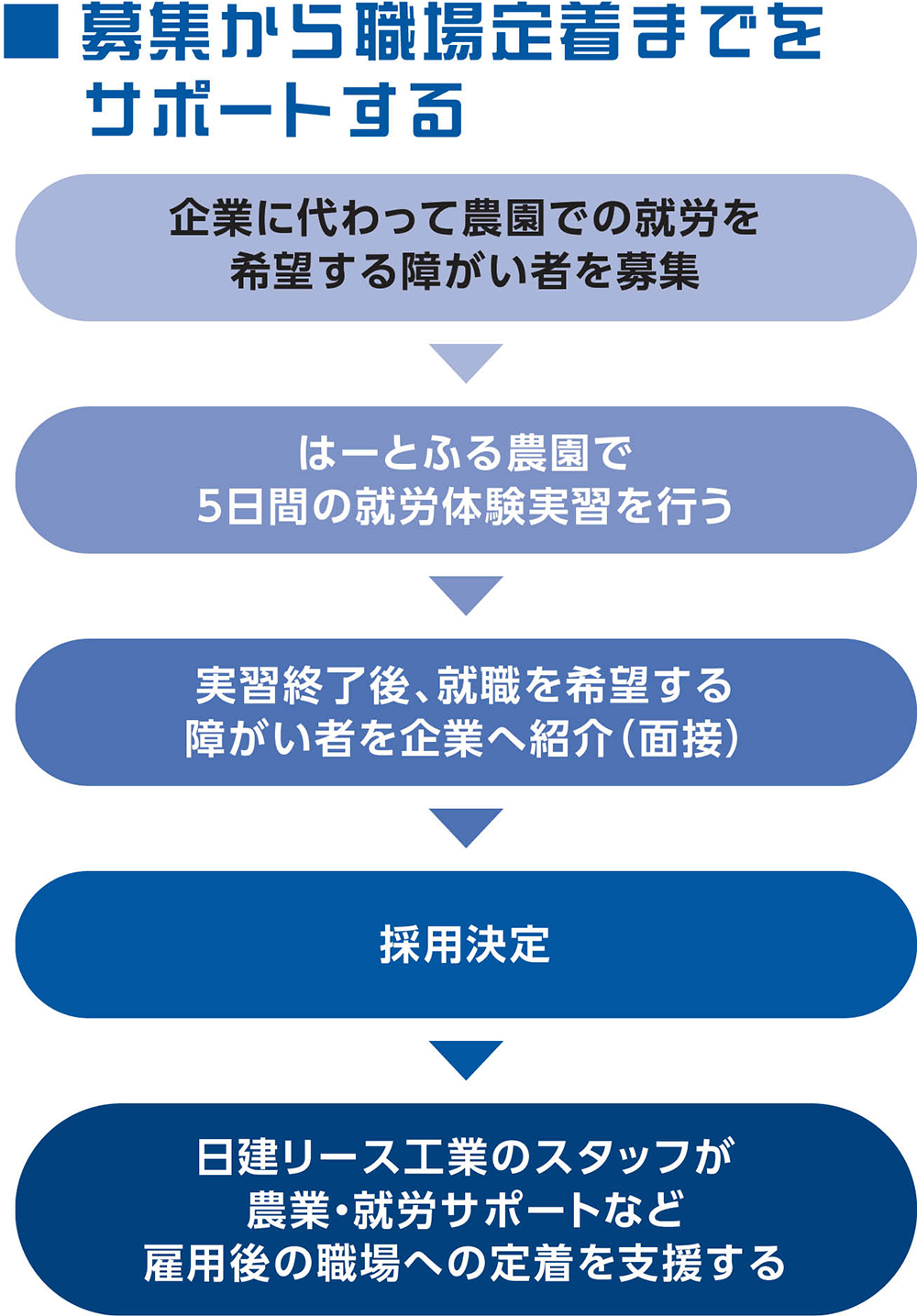

はーとふる農園には、障がい者と企業をつなぐための二つの採用ルートがある。一つは、企業側が事前に採用人数を申し込み、それに応じて障がい者とマッチングする方式。もう一つは、企業とのマッチングが未定でも、「仕事がしたい」という意思を持つ人を先に受け入れ、農園での作業を通じて、企業就労へとつなげていく方式である。

この「先行受け入れ」こそが、はーとふる農園の大きな特徴だ。就労前には5日間の農作業実習を実施し、本人と農園側の双方が適性を確認。企業に移行する際のミスマッチを防ぐ工夫も講じられている。

「法定雇用率を満たすための“数合わせ”ではなく、『働きたい』という思いにどう向き合い、どう育てていけるか。それが私たちの大事にしている視点です」と仁平部長は強調する。

理念が息づく現場は、毎日の農作業の中にある。農園では企業ごとに作業チームを編成し、それぞれの企業が専用のビニールハウスで農作物の栽培を行っている。ハウスは企業単位で独立しており、他社と作業空間を共有することはなく、各チームが自分たちのペースで安心して仕事に向き合うことができる。作業内容は種まきから間引き、収穫、出荷準備まで多岐にわたり、日々作業エリアを移動しながら働くことで自然と作業リズムが身に付き、スキルの習得にもつながっていく。「定期的に工程をローテーションしているので、飽きずに新鮮な気持ちで取り組めます。作業の流れ全体を経験できることが成長の実感にもつながっています。収穫した野菜は地元レストランをはじめスーパーなどの一般流通で販売もしています。それらの販売によって、生産者である障がい者の社会参加を実現し、彼らの自己肯定感の醸成も支援しています」と仁平部長は取り組みの成果を話す。

環境面でも、従業員が快適に働けるような工夫がなされている。ビニールハウスの骨組みには、日建リース工業の仮設資材を活用。台風クラスの強風にも耐える頑丈な構造により安全性を確保している。栽培には「高床式砂栽培ベッド」を採用。作業台の高さは約90cmあり、腰をかがめずに作業できるため、体への負担も小さい。ハウス内は天候の影響を受けにくく、衛生的な作業環境が保たれている。全ての工程はマニュアル化されており、どの工程に誰がいてもスムーズに作業できる体制が整っている。役割分担も明確で、一人一人が責任を持って取り組む姿勢が根付いている。

写真左 各企業専用ビニールハウスには、長さ36mの栽培ベッド(安全のため発泡材を採用)を使う高床式砂栽培を導入。高床なので腰に負担がかからず、砂栽培は清潔で服も汚れにくい

写真右 栽培しているのは主にベビーリーフ。手摘みで葉の形が美しく保たれており、その品質がスーパーやレストランで高く評価され、作業者の自信にもつながっている

支援体制も万全である。福祉専門職のワークサポーター、農業技術指導員、多彩な経歴を持つセカンドキャリアの管理者の3者が連携して、精神面・作業面・生活面を支援。はーとふる農園愛川(神奈川県愛川町)の阿部和弘所長は、「農園では3職種が連携し、就労の技術と気持ちの両方を支えています。困ったときに話せる人がそばにいることは大きい」と明かす。

日建リース工業ハウス備品事業本部 障がい者農園事業部 首都圏支店 はーとふる農園愛川 阿部和弘所長

例えば、一人一人に「障がい者カルテ」が作成され、日々の作業や目標、課題が記録・共有されている。接し方、言葉遣いにも配慮されていて、ワークサポーターの一人は、「(否定せず相手の気持ちを受け止める)積極的傾聴の実践を大切にしています」と話す。

さらに、農園では雇用企業の担当者が定期的に訪問することを推奨。面談や業務の振り返りを通じて本人の成長や職場環境の改善にもつなげている。こうした工夫が、「自分は会社の一員だ」という帰属意識を育み、より大きなやりがいを感じながら成長できる環境を生み出している。

障がいのある人が就労の場に一歩を踏み出すとき、家族が不安を覚えることもあるだろう。そうした心情に寄り添いながら、阿部所長はこう語る。「子どもが社会に出て働くことを心配される親御さんもいらっしゃいます。でも、社会とつながることで、人生が大きく変わることもあります。はーとふる農園が、その第一歩を安心して踏み出せる場になればと願っています」

農園での経験を通じて自信を付け、一般企業に就職した人も多い。中には人事部に配属された人や農業を本格的に志すようになった人もいる。「農園はゴールではなく、次のステップへ向かう通過点」と話す仁平部長。

25年9月時点で、首都圏6カ所と宮城県1カ所の計7拠点で約350人が就労。定着率は90.3%と高く、安定した就労支援の成果がうかがえる。今後は遊休地の活用や自治体との連携を通じて、全国各地への展開を目指している。仁平部長は「この農園を、当社における第5の柱となる事業へと成長させていきたい」と展望を語る。

障がい者の「働きたい」という気持ちを受け止め、力に変える。はーとふる農園は、数合わせではない、意思を起点とした雇用支援の形を提示している。

「できることからやろう」を合言葉に、一人一人の習得スピードに合わせた支援を行うワークサポーター。課題があれば調整役として入り、解決を図ることもある(はーとふる農園愛川にて)

日建リース工業は、社内で活躍いただく⼈材の採⽤だけでなく、障がい者雇⽤にお困りの企業様と郊外でなかなか働く場のない障がい者の⽅々に農業によるマッチングを⾏う農園の運営を⾏っています。

「障がい者の幸せの創造」を理念に、雇⽤継続サポート体制により、⻑く安⼼して勤務していただける職場環境をご提供します。