ケアマネジャー 安達 里美

2025.11.22

第十一話 モンテロッソ

人物紹介

-

-

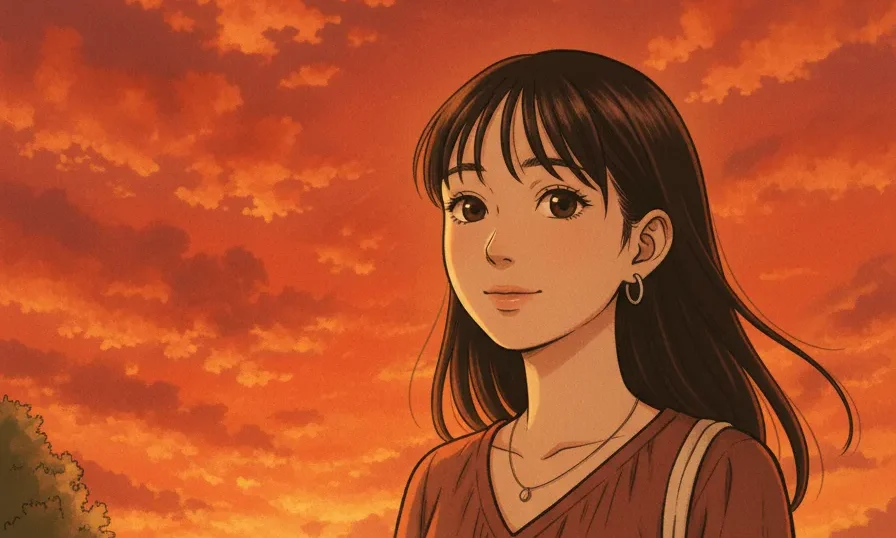

安達里美杉並区高円寺の福祉事業所「ケアプランセンター愛」に勤める若手ケアマネジャー。

安達里美杉並区高円寺の福祉事業所「ケアプランセンター愛」に勤める若手ケアマネジャー。

経験は浅いが、利用者や家族に真摯に向き合い、日々奮闘している。悩みや葛藤を抱えながらも、誰かの「ありがとう」に救われる繊細で誠実な女性。 -

藤森友和利用者の暮らしに寄り添う、福祉用具専門相談員。現場経験が豊富で、誠実な対応と丁寧な説明に定評がある。

藤森友和利用者の暮らしに寄り添う、福祉用具専門相談員。現場経験が豊富で、誠実な対応と丁寧な説明に定評がある。

穏やかな物腰の中に、まっすぐな情熱を秘めた人。安達にとって、仕事の支えであり、心の支えにもなっていく存在。

-

第十一話

モンテロッソ

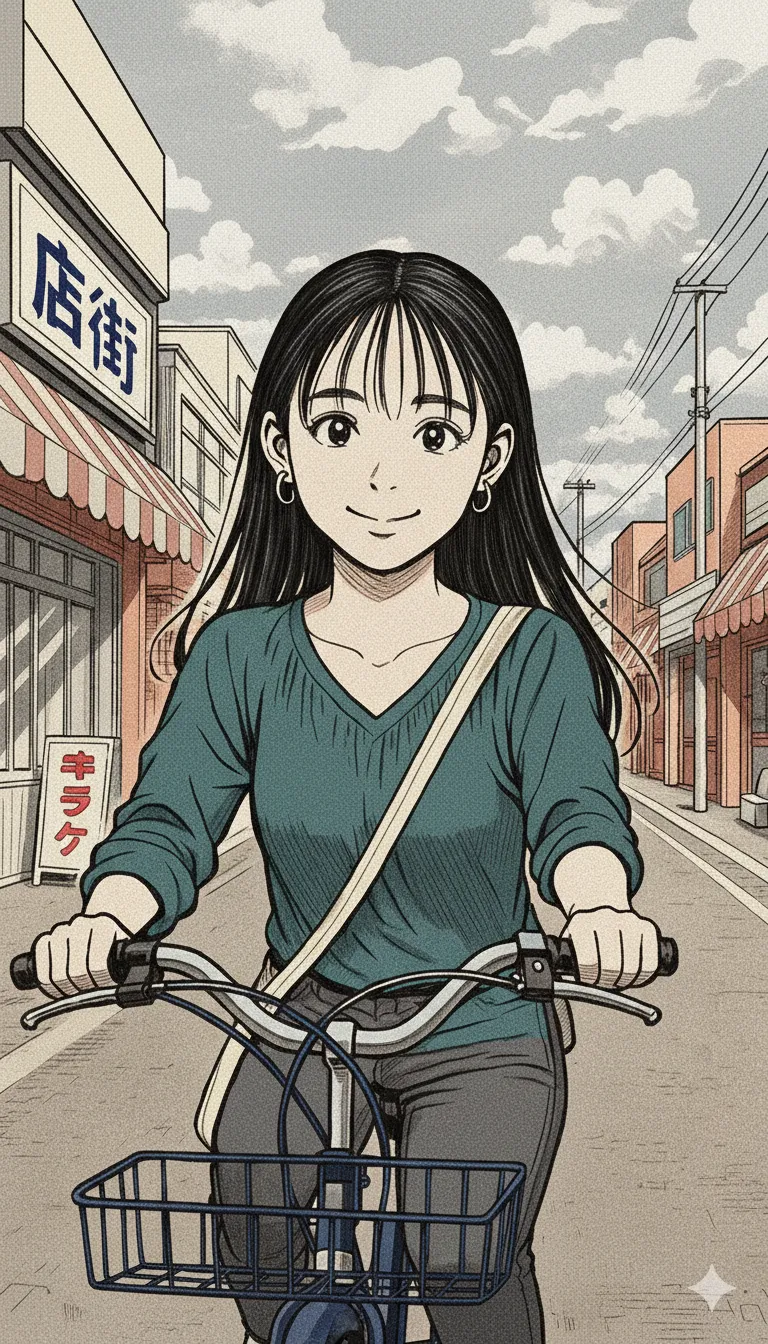

阿佐ヶ谷の空は、降雨の気配を帯びて白く曇っていた。時計は午後一時を回り、商店街を抜ける風が湿り気を帯びてゆっくりと流れていく。

安達里美は、いつものように「ケアプランセンター愛」から電動アシスト自転車を走らせ、高円寺の街を抜けて、目的の住宅へと向かっていた。 築35年の1LDKのマンションに帰るのは、きっと今夜も遅くなる。

けれど、今日はどこか心が落ち着かなかった。

朝、FAXを見た瞬間、予感のようなものが胸をかすめたのだ。

「……藤森さんからだ。」

安達里美は、いつものように「ケアプランセンター愛」から電動アシスト自転車を走らせ、高円寺の街を抜けて、目的の住宅へと向かっていた。 築35年の1LDKのマンションに帰るのは、きっと今夜も遅くなる。

けれど、今日はどこか心が落ち着かなかった。

朝、FAXを見た瞬間、予感のようなものが胸をかすめたのだ。

「……藤森さんからだ。」

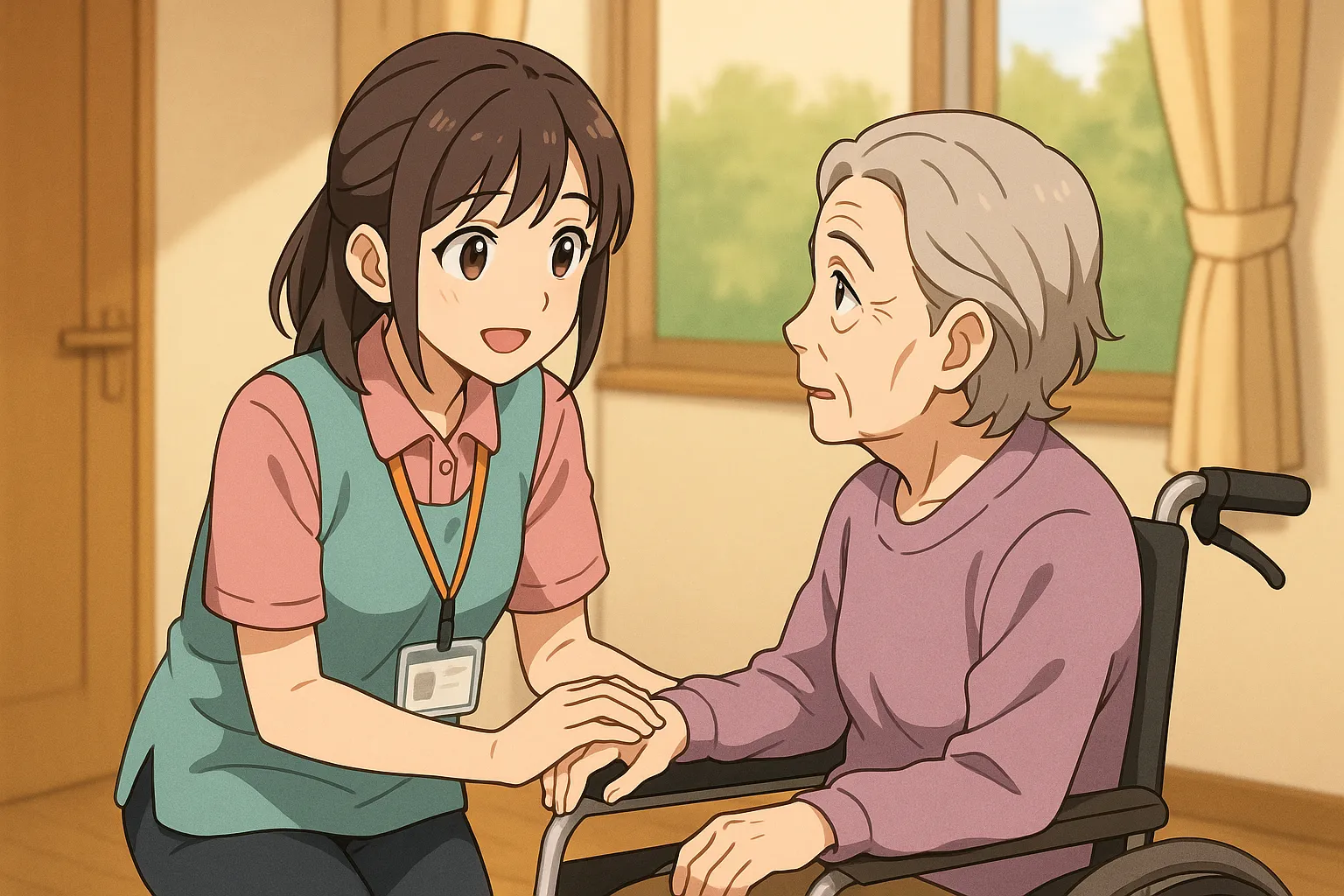

福祉用具のモニタリングは、ケアマネジャーである彼女にとっても大切な確認事項の一つだ。

要介護者にとって、手すりやポータブルトイレが「使える」かどうかは、ただの器具の問題ではなく、生活の質そのものを左右する。

そこで里美はモニタリングついでに更新の担当者会議を同じ日程で開こうと思いついた。

そのご利用者が使っているサービス事業者4社と連絡を取りあった結果、一発で「全員揃う」奇跡が起きていた。

「あなたのFAXのおかげで、まるで糸を引くように日程が揃ったんです。ご家族も、デイサービスの方も、ヘルパーさんも…こんなこと、めったにないんですよ。」

担当者会議の席で、里美は穏やかに言った。

要介護者にとって、手すりやポータブルトイレが「使える」かどうかは、ただの器具の問題ではなく、生活の質そのものを左右する。

そこで里美はモニタリングついでに更新の担当者会議を同じ日程で開こうと思いついた。

そのご利用者が使っているサービス事業者4社と連絡を取りあった結果、一発で「全員揃う」奇跡が起きていた。

「あなたのFAXのおかげで、まるで糸を引くように日程が揃ったんです。ご家族も、デイサービスの方も、ヘルパーさんも…こんなこと、めったにないんですよ。」

担当者会議の席で、里美は穏やかに言った。

彼女の声には、ほんのわずかな熱が含まれていた。

この仕事に誇りを持ち、そして心の奥底で誰かに努力を認めてもらいたいと願う――それが安達里美という人間だった。

藤森友和は、その言葉を聞きながら、昨晩のことを思い出していた。

阿佐ヶ谷駅近くの喫茶店の前で見かけた彼女の姿。誰かと一緒にいたようだったが、すぐに視界から消えてしまい、確かめることはできなかった。

だが今、目の前で笑う安達を見て、彼は思った。

「過去よりも、今を大事にするべきだ」――その確信が、心の奥に静かに灯った。

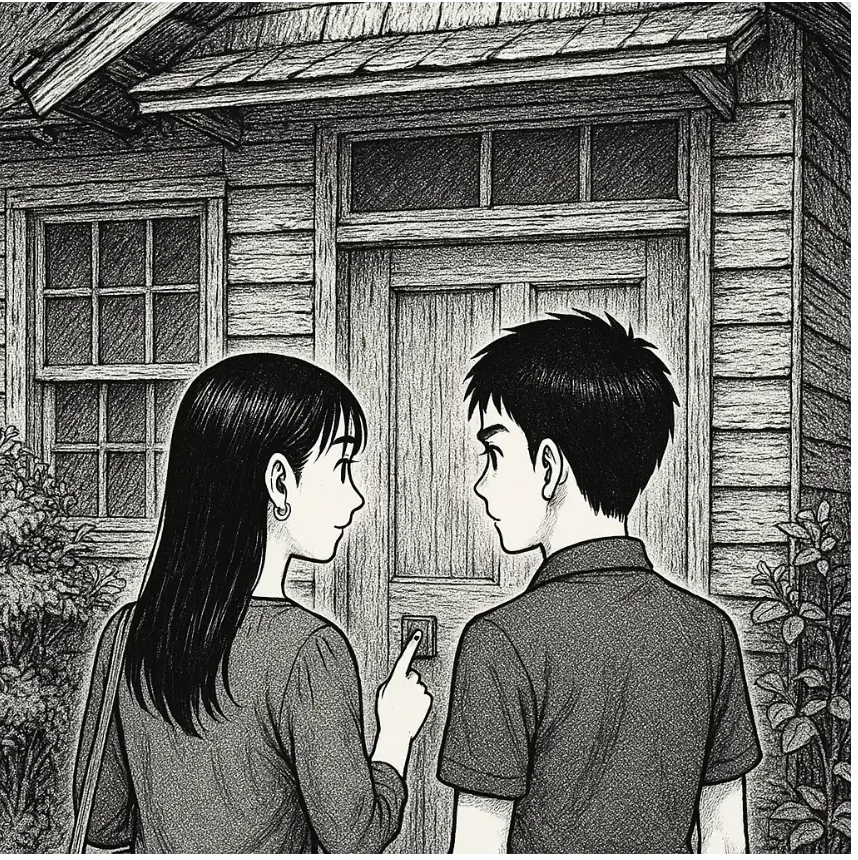

「この前引っ越しを手伝った藤田さんのモニタリング、一緒に来てもらえますか?」

藤森が勇気を出して声をかけたとき、里美は一瞬戸惑ったように瞬きをし、すぐに笑顔を浮かべた。

「はい、もちろんです。」

この仕事に誇りを持ち、そして心の奥底で誰かに努力を認めてもらいたいと願う――それが安達里美という人間だった。

藤森友和は、その言葉を聞きながら、昨晩のことを思い出していた。

阿佐ヶ谷駅近くの喫茶店の前で見かけた彼女の姿。誰かと一緒にいたようだったが、すぐに視界から消えてしまい、確かめることはできなかった。

だが今、目の前で笑う安達を見て、彼は思った。

「過去よりも、今を大事にするべきだ」――その確信が、心の奥に静かに灯った。

「この前引っ越しを手伝った藤田さんのモニタリング、一緒に来てもらえますか?」

藤森が勇気を出して声をかけたとき、里美は一瞬戸惑ったように瞬きをし、すぐに笑顔を浮かべた。

「はい、もちろんです。」

そして、二人は住宅街の奥へと歩みを進めた。

だが、藤田さんのマンションの前で、異変が起きた。

何度ベルを鳴らしても応答がない。

藤森が声をかけても、返事はない。

安達は一瞬の躊躇の後、非常用の合鍵の場所を確認し、ドアを開けた。

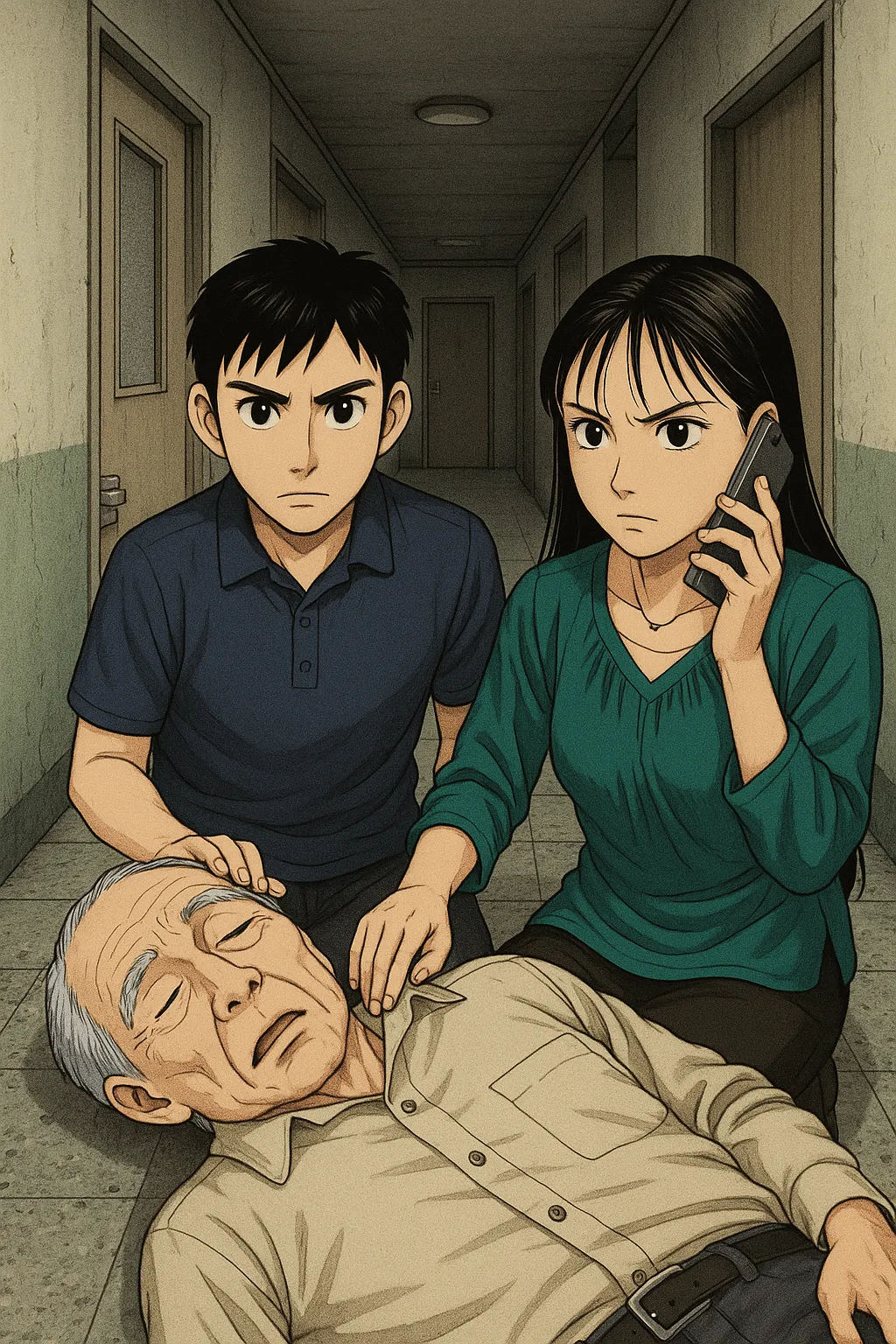

その先には――床に崩れ落ちた、藤田さんの姿があった。

だが、藤田さんのマンションの前で、異変が起きた。

何度ベルを鳴らしても応答がない。

藤森が声をかけても、返事はない。

安達は一瞬の躊躇の後、非常用の合鍵の場所を確認し、ドアを開けた。

その先には――床に崩れ落ちた、藤田さんの姿があった。

「脈はあります!」

声が震えることもなく、里美は携帯を取り出し、119番を押した。

彼女の顔は蒼白だったが、冷静に状況を説明し、必要な情報を正確に伝えていた。

藤森はその横顔を見つめながら、改めて思った。

安達さんは見た目以上にずっと強い。

そして、その強さは“誰かのため”という想いからくるものだ。

声が震えることもなく、里美は携帯を取り出し、119番を押した。

彼女の顔は蒼白だったが、冷静に状況を説明し、必要な情報を正確に伝えていた。

藤森はその横顔を見つめながら、改めて思った。

安達さんは見た目以上にずっと強い。

そして、その強さは“誰かのため”という想いからくるものだ。

救急車が到着し、藤田さんが搬送され第一発見者の二人も里美が救急車に同乗し、藤森は営業車で病院に向かった。

結果、藤田さんの容態も緊急性がなく、2~3日の入院で大丈夫とのこと。

一息ついた二人の間にふと静寂が訪れた。

時刻は既に19時をまわっていた。

結果、藤田さんの容態も緊急性がなく、2~3日の入院で大丈夫とのこと。

一息ついた二人の間にふと静寂が訪れた。

時刻は既に19時をまわっていた。

「……あの、こんな時ですけど・・・・・よかったら、これから夕食ご一緒しませんか」

藤森が口にした言葉に、安達は少し驚いたように顔を上げた。

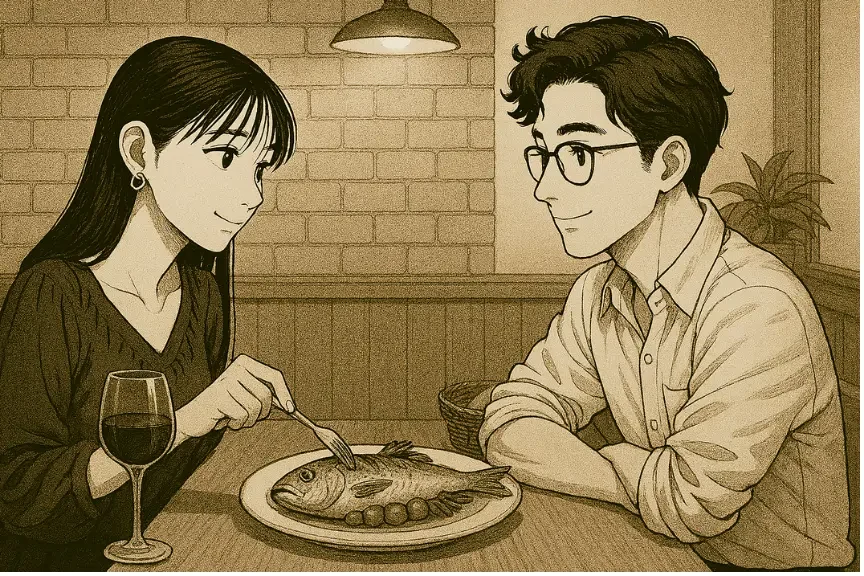

「モンテロッソって知ってます? 渋谷のイタリアンなんですが、落ち着いたところで……」

一瞬の沈黙ののち、安達は頷いた。

藤森が口にした言葉に、安達は少し驚いたように顔を上げた。

「モンテロッソって知ってます? 渋谷のイタリアンなんですが、落ち着いたところで……」

一瞬の沈黙ののち、安達は頷いた。

「ええ、知ってます。行きましょうか。」

その名前を聞いたとき、彼女の胸の奥には別の記憶が蘇っていた。

少し前に訪れたばかりのその店。

まだ付き合っていたのか、付き合っていなかったのか、自分でもよく分からない関係の男性と一緒だった。

だが、今夜のそれは、まるで違っていた。

その名前を聞いたとき、彼女の胸の奥には別の記憶が蘇っていた。

少し前に訪れたばかりのその店。

まだ付き合っていたのか、付き合っていなかったのか、自分でもよく分からない関係の男性と一緒だった。

だが、今夜のそれは、まるで違っていた。

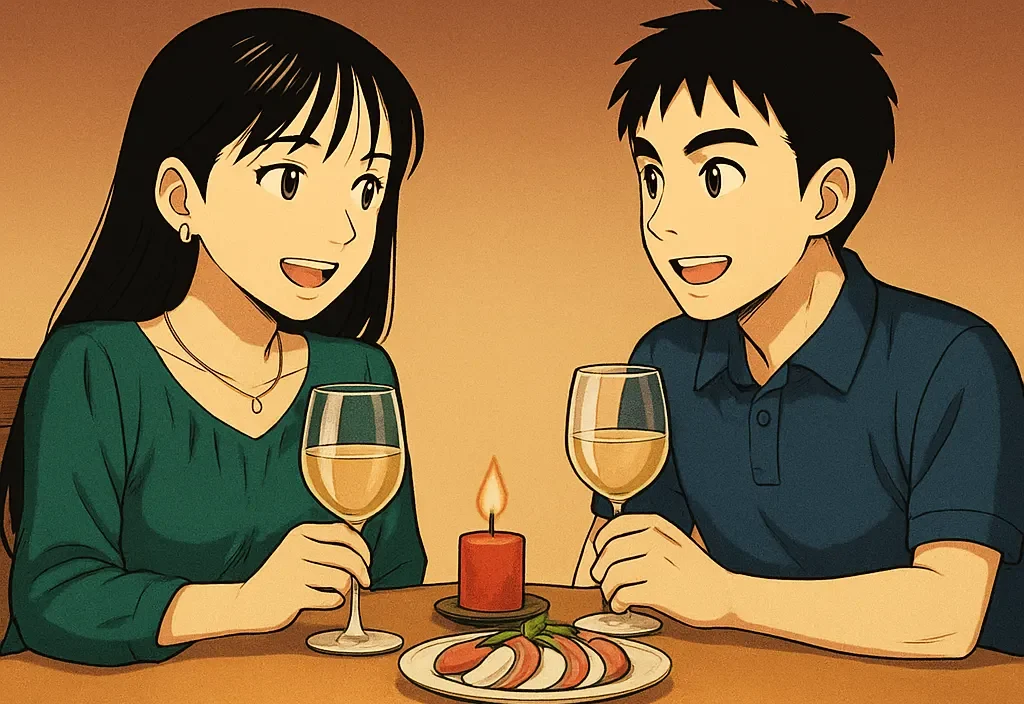

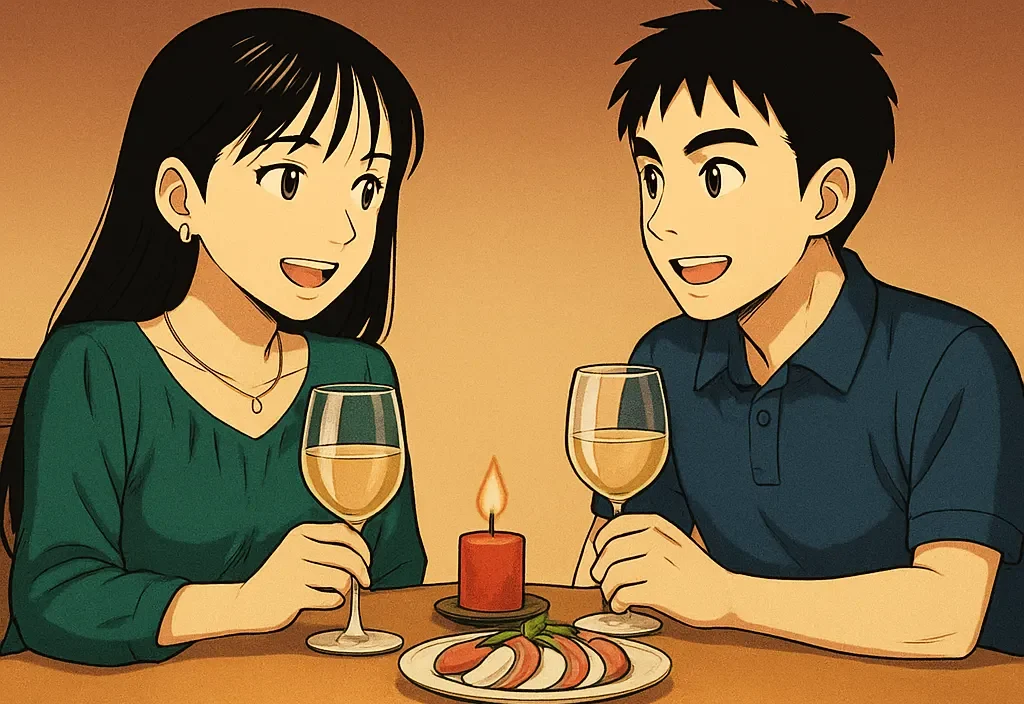

静かな夜の渋谷で、モンテロッソの扉を開けた。

テーブルに運ばれてきた白ワインと、トマトとモッツァレラのカプレーゼ。

赤いキャンドルがテーブルを照らし、二人の間に柔らかな光を落とす。

「さっきは、本当にびっくりしましたね。でも藤田さんが無事でよかった・・・・・」

藤森の言葉に、安達はそっと頷いた。

「私も……今日という日が、とても大切に思えました。」

テーブルに運ばれてきた白ワインと、トマトとモッツァレラのカプレーゼ。

赤いキャンドルがテーブルを照らし、二人の間に柔らかな光を落とす。

「さっきは、本当にびっくりしましたね。でも藤田さんが無事でよかった・・・・・」

藤森の言葉に、安達はそっと頷いた。

「私も……今日という日が、とても大切に思えました。」

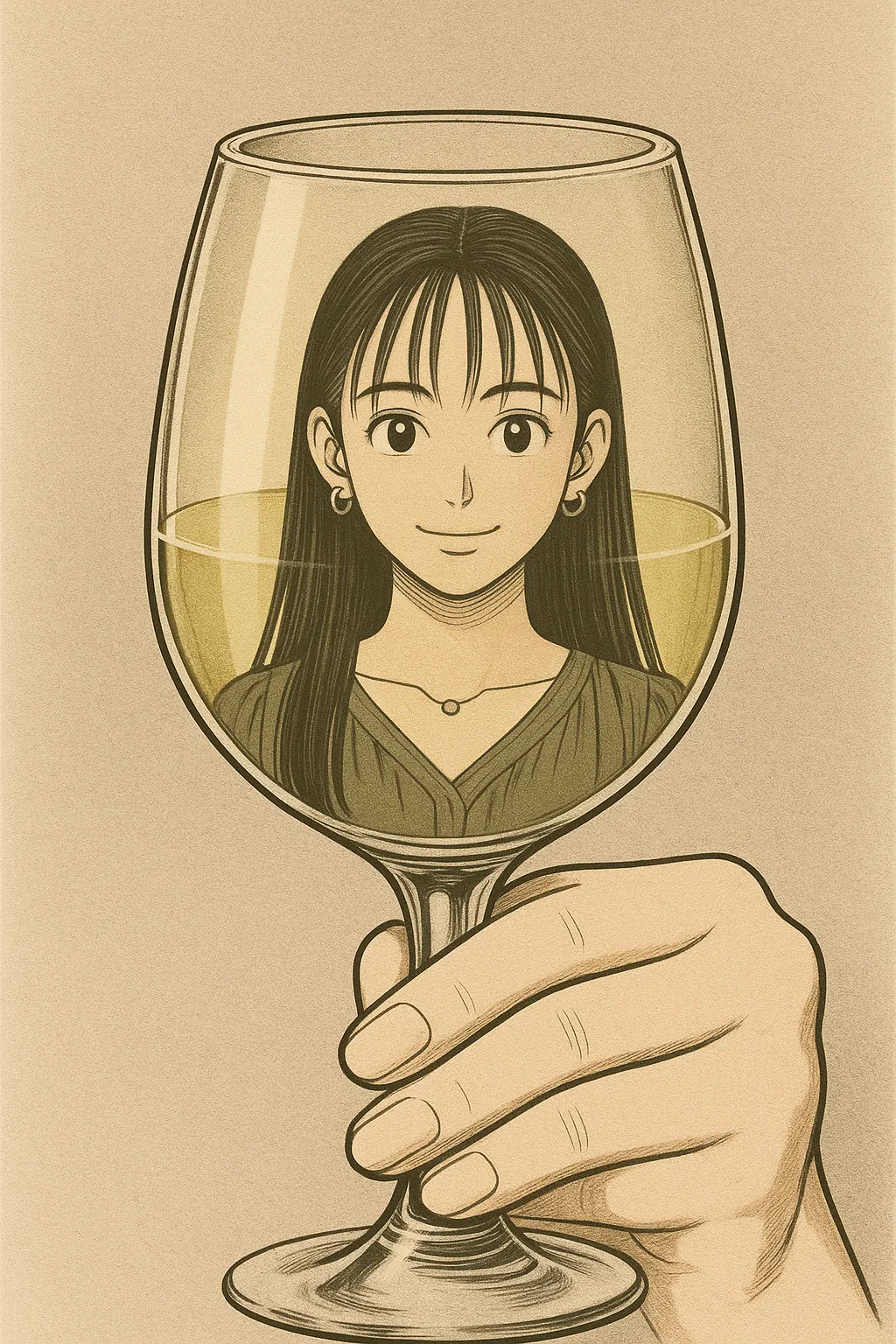

グラスを傾けた彼女の瞳には、どこか吹っ切れたような、清々しさがあった。

その夜、彼女の中で“モンテロッソ”という場所の意味が変わった。

過去の記憶ではなく、今この瞬間を共有する誰かと過ごす場所へ――。

藤森は、グラス越しに見つめたその微笑に、そっと願いを込めた。

「どうか、この瞬間が、彼女の明日を照らしますように。」

過去の記憶ではなく、今この瞬間を共有する誰かと過ごす場所へ――。

藤森は、グラス越しに見つめたその微笑に、そっと願いを込めた。

「どうか、この瞬間が、彼女の明日を照らしますように。」