ケアマネジャー 安達 里美

2025.11.17

第六話 夏の夜の夢

人物紹介

-

安達里美杉並区高円寺の福祉事業所「ケアプランセンター愛」に勤める若手ケアマネジャー。

安達里美杉並区高円寺の福祉事業所「ケアプランセンター愛」に勤める若手ケアマネジャー。

経験は浅いが、利用者や家族に真摯に向き合い、日々奮闘している。悩みや葛藤を抱えながらも、誰かの「ありがとう」に救われる繊細で誠実な女性。 -

藤森友和利用者の暮らしに寄り添う、福祉用具専門相談員。現場経験が豊富で、誠実な対応と丁寧な説明に定評がある。

藤森友和利用者の暮らしに寄り添う、福祉用具専門相談員。現場経験が豊富で、誠実な対応と丁寧な説明に定評がある。

穏やかな物腰の中に、まっすぐな情熱を秘めた人。安達にとって、仕事の支えであり、心の支えにもなっていく存在。 -

中森あゆみケアマネジャーを目指す実習生。素直で元気、好奇心旺盛な若者。感情表現が豊かで、周囲を明るくする存在。

中森あゆみケアマネジャーを目指す実習生。素直で元気、好奇心旺盛な若者。感情表現が豊かで、周囲を明るくする存在。

学びに対して前向きで、吸収力が高い。 -

幸田勝福祉用具相談員。口が達者で、物事をテンポよく進めるタイプ。自信に満ちた振る舞いの中に、計算された気配りも見える。人との距離感を詰めるのが早く、場を動かす力を持つ人物。

幸田勝福祉用具相談員。口が達者で、物事をテンポよく進めるタイプ。自信に満ちた振る舞いの中に、計算された気配りも見える。人との距離感を詰めるのが早く、場を動かす力を持つ人物。 -

三鷹巧福祉事業所「ケアプランセンター愛」で働く、安達の同僚。明るく社交的で、会話のテンポが軽快。人懐っこく、誰とでもすぐに打ち解けるタイプ。自信家な一面もあるが、根は優しく気配り上手。

三鷹巧福祉事業所「ケアプランセンター愛」で働く、安達の同僚。明るく社交的で、会話のテンポが軽快。人懐っこく、誰とでもすぐに打ち解けるタイプ。自信家な一面もあるが、根は優しく気配り上手。

第六話

夏の夜の夢

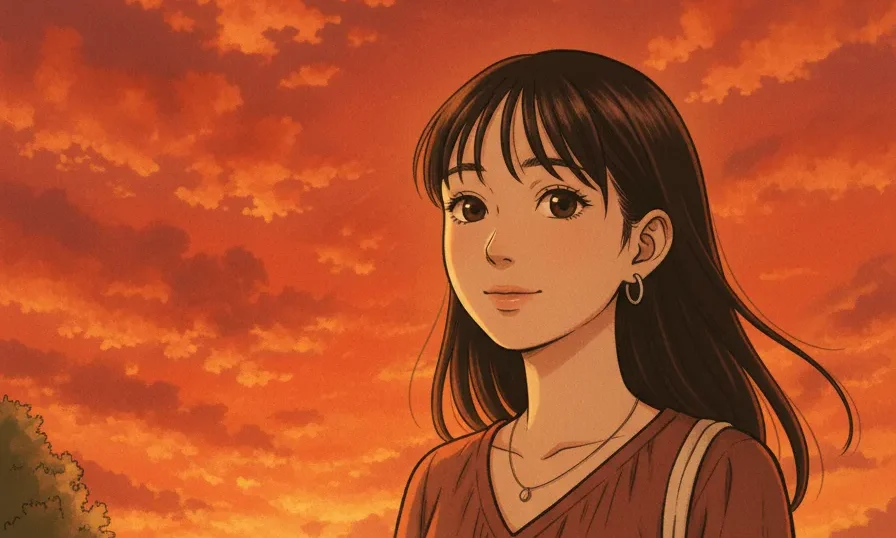

阿佐ヶ谷の夏祭りは、夕刻になると一気に色づいた。

細い商店街には、赤や橙の提灯が連なり、焼きとうもろこしの甘い香りと、綿あめのふわりとした匂いが交錯する。

夕陽が町を朱に染め、店先の風鈴が涼しげに鳴っていた。

子どもたちの笑い声があちこちで上がり、射的台では狙いを定めた父親が「お、惜しい!」と声を上げていた。

細い商店街には、赤や橙の提灯が連なり、焼きとうもろこしの甘い香りと、綿あめのふわりとした匂いが交錯する。

夕陽が町を朱に染め、店先の風鈴が涼しげに鳴っていた。

子どもたちの笑い声があちこちで上がり、射的台では狙いを定めた父親が「お、惜しい!」と声を上げていた。

今日は、ケアプランセンター愛が運営する施設の利用者も、この夏祭りに参加する予定だった。

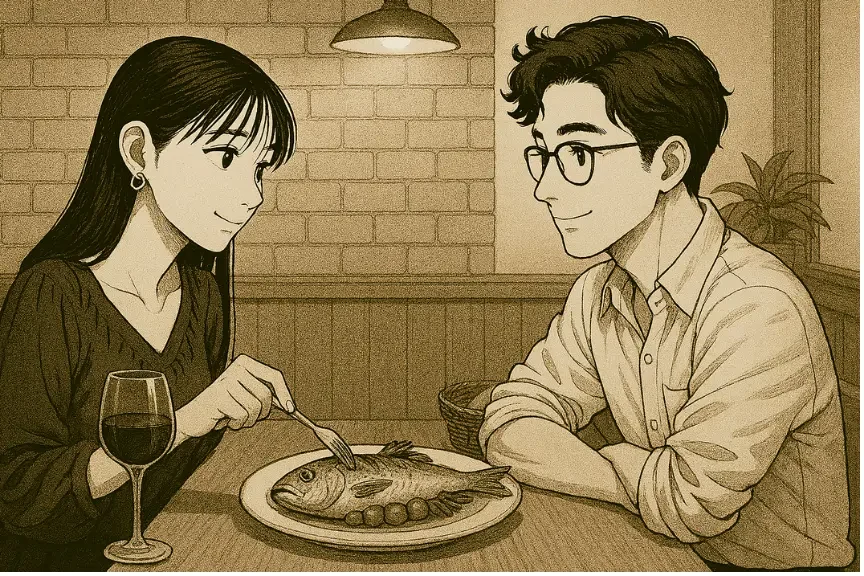

事務所前に電動アシスト自転車を停めた藤森友和は、提灯の灯りに照らされた通りを見渡しながら、少しそわそわとした気持ちを胸に抱えていた。

この日が特別になる予感と、理由のわからない緊張が入り混じっていた。

――そして、その瞬間。

事務所前に電動アシスト自転車を停めた藤森友和は、提灯の灯りに照らされた通りを見渡しながら、少しそわそわとした気持ちを胸に抱えていた。

この日が特別になる予感と、理由のわからない緊張が入り混じっていた。

――そして、その瞬間。

「……藤森さん、今日はありがとうございます。」

事務所の奥から現れた安達里美に、彼は言葉を失った。

紺地に白と水色の朝顔が咲きこぼれる浴衣。

いつもは後ろでまとめている髪は、今日は斜め後ろに結ばれていて、うなじがほのかに揺れていた。

浴衣の裾が風に揺れるたび、どこか遠い夏の記憶を呼び起こされるような――そんな不思議な感覚が藤森を包んだ。

「今日は、利用者さんに少しでも夏を感じてほしくて。浴衣、着てみました。似合ってますか?」

事務所の奥から現れた安達里美に、彼は言葉を失った。

紺地に白と水色の朝顔が咲きこぼれる浴衣。

いつもは後ろでまとめている髪は、今日は斜め後ろに結ばれていて、うなじがほのかに揺れていた。

浴衣の裾が風に揺れるたび、どこか遠い夏の記憶を呼び起こされるような――そんな不思議な感覚が藤森を包んだ。

「今日は、利用者さんに少しでも夏を感じてほしくて。浴衣、着てみました。似合ってますか?」

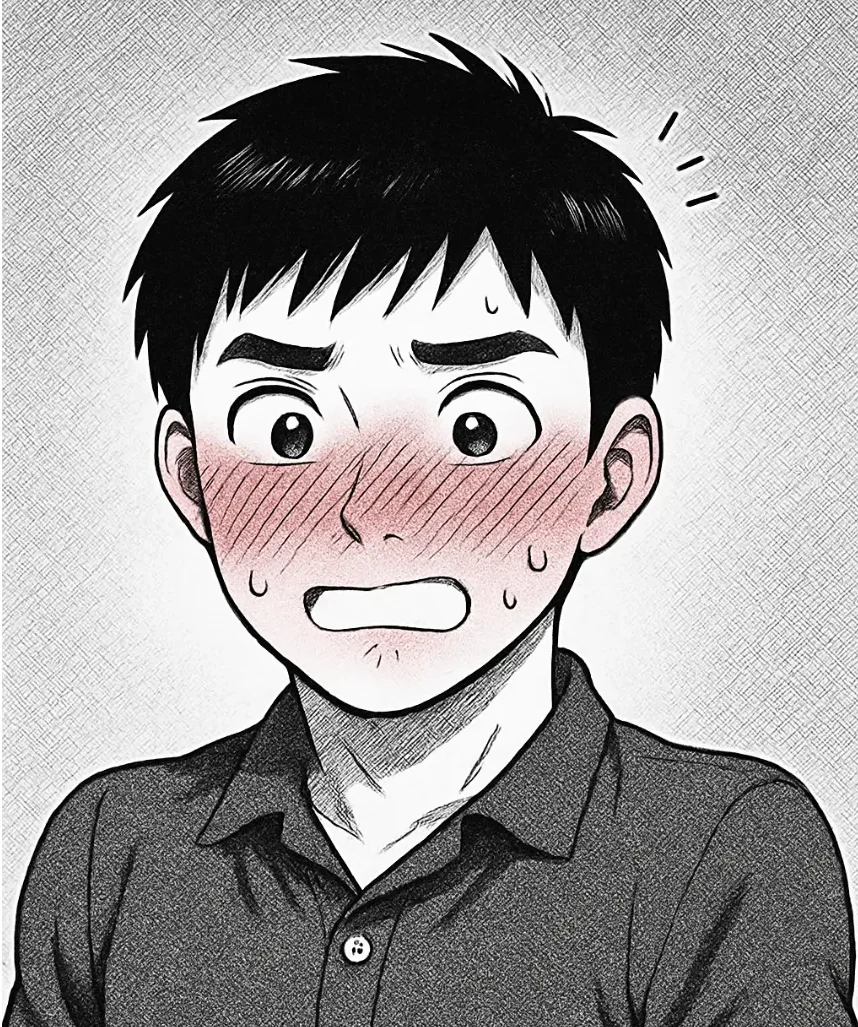

「……すごく。まるで……その……夕涼みの精霊みたいです」口にした瞬間、自分でも驚いた。

だが、安達は驚くこともなく、ふわりと笑った。

「ふふっ、精霊って初めて言われました」

その笑顔が、胸の奥にやわらかく差し込んだ。

「おまたせしましたぁ〜!中森です!」

明るい声が事務所に響いた。

だが、安達は驚くこともなく、ふわりと笑った。

「ふふっ、精霊って初めて言われました」

その笑顔が、胸の奥にやわらかく差し込んだ。

「おまたせしましたぁ〜!中森です!」

明るい声が事務所に響いた。

桃色の浴衣に白いレース帯。実習生の中森あゆみがリボンを揺らしながら駆け込んできた。

「藤森さん、見てください! 私も浴衣にしましたぁ。可愛いでしょ?」

「うん……似合ってます。まさに、お祭りのヒロインって感じですね。」

「やだ〜!それって、安達さんの浴衣見て言ってるでしょ〜?」

口をとがらせながらも、目は嬉しそうに輝いていた。

「藤森さん、見てください! 私も浴衣にしましたぁ。可愛いでしょ?」

「うん……似合ってます。まさに、お祭りのヒロインって感じですね。」

「やだ〜!それって、安達さんの浴衣見て言ってるでしょ〜?」

口をとがらせながらも、目は嬉しそうに輝いていた。

そこへ、静かに入ってきたのが三鷹巧。

黒地に銀の波紋があしらわれた粋な浴衣。雪駄を履き、帯の結びも手慣れている。

「皆さん、お揃いですね。安達さん……その浴衣、僕の好みにドンピシャです」

「え……あ、ありがとうございます」

「やっぱり僕、見る目あるなって思いました」

「……三鷹さん、自分で言っちゃうんですね」

と、里美が微笑んだ瞬間――

黒地に銀の波紋があしらわれた粋な浴衣。雪駄を履き、帯の結びも手慣れている。

「皆さん、お揃いですね。安達さん……その浴衣、僕の好みにドンピシャです」

「え……あ、ありがとうございます」

「やっぱり僕、見る目あるなって思いました」

「……三鷹さん、自分で言っちゃうんですね」

と、里美が微笑んだ瞬間――

最後に現れたのは、幸田勝。

白シャツにピンクのネクタイ、淡いグレースラックス。髪はきっちりと整え、手には扇子。

まるで銀座の夜から抜け出してきたような風格。

「遅れてごめんごめん。いや〜、みんな華やかだね。安達さん……その浴衣、罪だよ。今日の主役って、利用者さんじゃなかったっけ?」

「幸田さん、相変わらず口が達者ですね」

「お世辞じゃないってば。本気ですよ、こう見えて」

白シャツにピンクのネクタイ、淡いグレースラックス。髪はきっちりと整え、手には扇子。

まるで銀座の夜から抜け出してきたような風格。

「遅れてごめんごめん。いや〜、みんな華やかだね。安達さん……その浴衣、罪だよ。今日の主役って、利用者さんじゃなかったっけ?」

「幸田さん、相変わらず口が達者ですね」

「お世辞じゃないってば。本気ですよ、こう見えて」

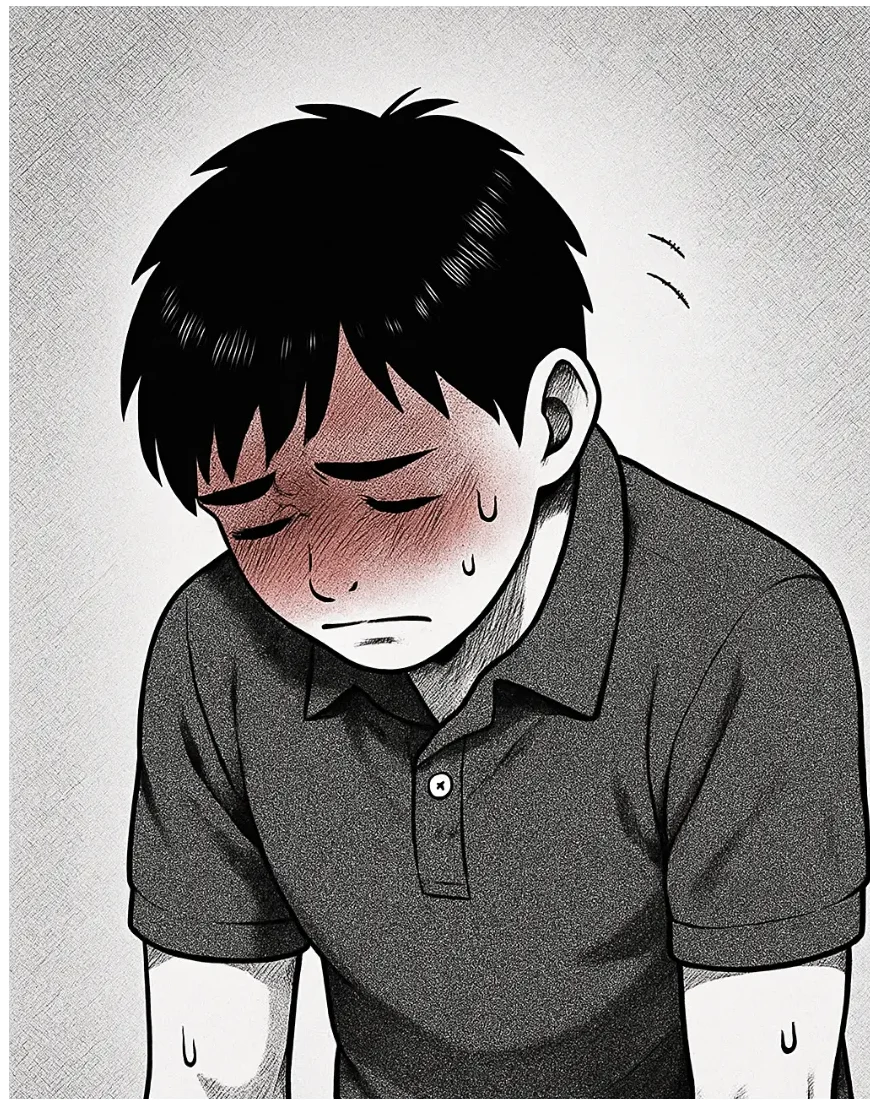

藤森は、そのやり取りを横目で見ながら、

作業着の自分が、やけに場違いに思えた。

皆が浴衣をまとって華やぐ中、自分だけが“いつもの自分”。

その事実が、どこか心の奥にぽつりと穴を開けた。

だが、その時。安達がふと顔を向けて言った。

「藤森さんの、そういう“現場感”……私は好きです」

その一言で、世界がやわらかく色づいた。

作業着の自分が、やけに場違いに思えた。

皆が浴衣をまとって華やぐ中、自分だけが“いつもの自分”。

その事実が、どこか心の奥にぽつりと穴を開けた。

だが、その時。安達がふと顔を向けて言った。

「藤森さんの、そういう“現場感”……私は好きです」

その一言で、世界がやわらかく色づいた。

そして、夕暮れの祭りが始まった。

皆で車椅子を押しながら金魚すくいを覗き込み、ラムネを買い、焼きそばの湯気の向こうで笑顔が交わる。

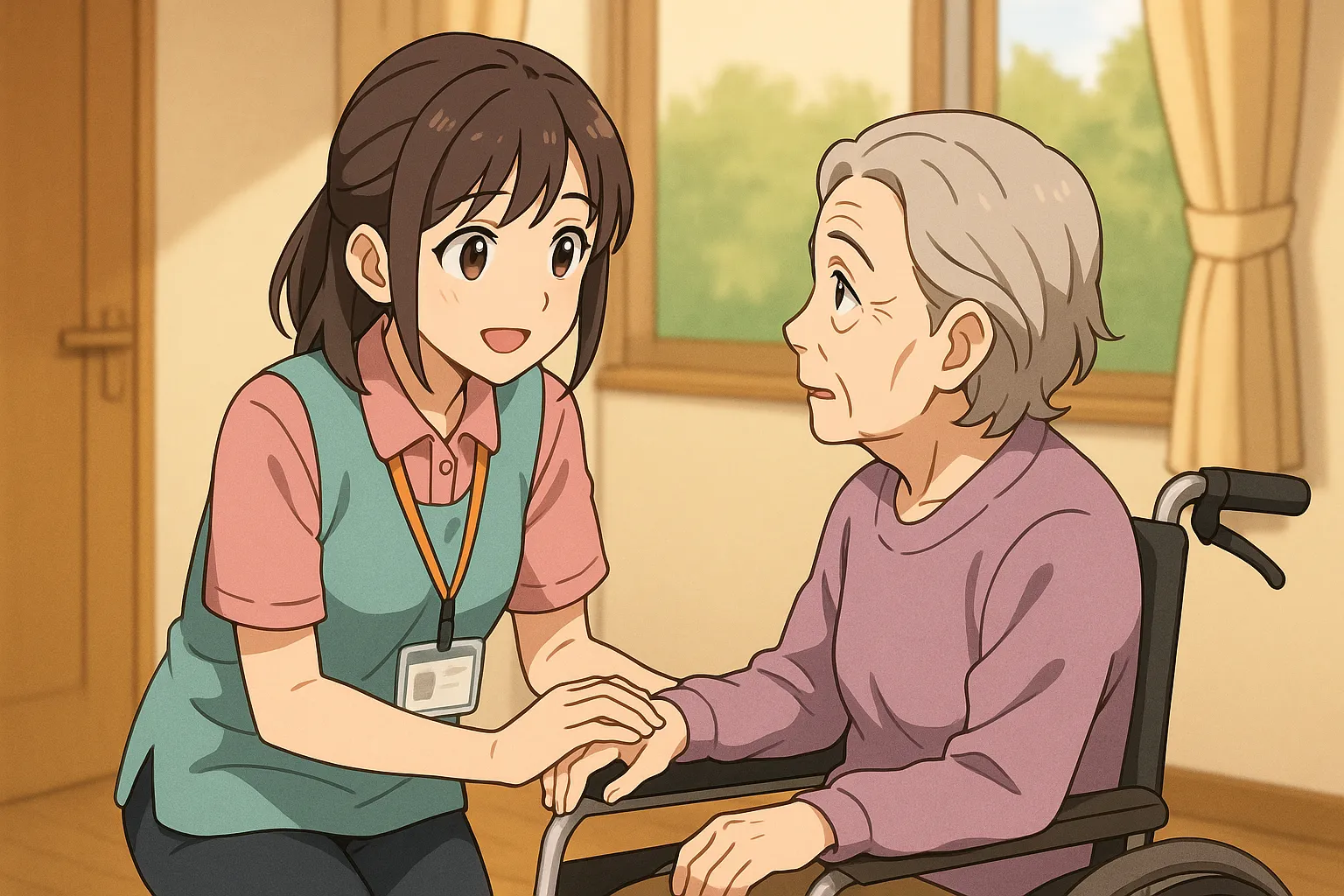

ある利用者、トメさんが、藤森の押す車椅子の隣でふとつぶやいた。

皆で車椅子を押しながら金魚すくいを覗き込み、ラムネを買い、焼きそばの湯気の向こうで笑顔が交わる。

ある利用者、トメさんが、藤森の押す車椅子の隣でふとつぶやいた。

私ね、夫とここに毎年来たの。二人で浴衣着て、並んで金魚すくいして……まさか、また見られるとは思わなかったわ」

その言葉に、安達がしゃがみ込み、優しく耳元に寄せる。

「今日は、その思い出、少しでも取り戻せましたか?」

「ええ……ほんとに、ありがとうねぇ」

涙をこらえた笑顔に、夕焼けがやさしくにじんだ。

その言葉に、安達がしゃがみ込み、優しく耳元に寄せる。

「今日は、その思い出、少しでも取り戻せましたか?」

「ええ……ほんとに、ありがとうねぇ」

涙をこらえた笑顔に、夕焼けがやさしくにじんだ。

そして、祭りの終盤。

神社の前で集合写真を撮ることになり、幸田がスマホを構える。

「皆さん、寄って寄って〜!」

その賑やかさの中で、藤森が勇気を出して安達に声をかけた。

「安達さん……あの、このあと一緒に…二人で写真、撮らせてもらえませんか?」

神社の前で集合写真を撮ることになり、幸田がスマホを構える。

「皆さん、寄って寄って〜!」

その賑やかさの中で、藤森が勇気を出して安達に声をかけた。

「安達さん……あの、このあと一緒に…二人で写真、撮らせてもらえませんか?」

一瞬驚いたように見えた彼女は、すぐに微笑んでうなずいた。

「はい……もちろんです」

神社の鳥居の下、ぼんやりと灯る提灯の光の中。

ふたりの影が、そっと寄り添う。

シャッターの音が鳴った瞬間、

藤森の中で、何かが静かに、けれど確かに動き出した気がした。

その一枚の写真。

浴衣の女性と、作業着の男。

その対比は、祭りの喧騒を超えて、心に深く刻まれる夏の記憶となった。

神社の鳥居の下、ぼんやりと灯る提灯の光の中。

ふたりの影が、そっと寄り添う。

シャッターの音が鳴った瞬間、

藤森の中で、何かが静かに、けれど確かに動き出した気がした。

その一枚の写真。

浴衣の女性と、作業着の男。

その対比は、祭りの喧騒を超えて、心に深く刻まれる夏の記憶となった。