シリーズ第一話

ケアマネジャー 安達 里美

2025.11.12

第一話 ケアマネジャー 安達里美

人物紹介

-

-

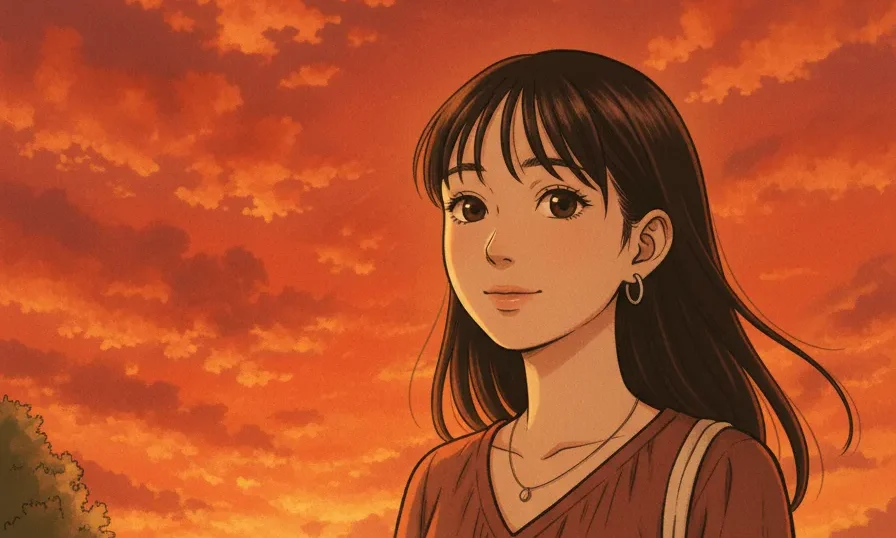

安達里美杉並区高円寺の福祉事業所「ケアプランセンター愛」に勤める若手ケアマネジャー。

安達里美杉並区高円寺の福祉事業所「ケアプランセンター愛」に勤める若手ケアマネジャー。

経験は浅いが、利用者や家族に真摯に向き合い、日々奮闘している。悩みや葛藤を抱えながらも、誰かの「ありがとう」に救われる繊細で誠実な女性。 -

藤森友和利用者の暮らしに寄り添う、福祉用具専門相談員。現場経験が豊富で、誠実な対応と丁寧な説明に定評がある。

藤森友和利用者の暮らしに寄り添う、福祉用具専門相談員。現場経験が豊富で、誠実な対応と丁寧な説明に定評がある。

穏やかな物腰の中に、まっすぐな情熱を秘めた人。安達にとって、仕事の支えであり、心の支えにもなっていく存在。

-

第一話

ケアマネジャー 安達里美

阿佐ヶ谷の古びたマンションに、茜色の夕日がゆっくりと沈み込む午後六時過ぎ。

外階段をゆっくりと上がった安達里美は、自転車のスタンドを立てると、しばらく動かずに空を仰いだ。まるで、長い一日の幕が閉じるその瞬間を、静かに見届けているかのようだった。

額に浮かぶ汗を拭いながら、ドアの鍵を回す手が、ふと止まる。

「……本当に、やっていけるのかな。」

そんなつぶやきが、彼女の胸の奥から漏れ出た。ケアマネジャーとして働き始めて、まだ一年にも満たない。けれど、毎日は予想を超えて濃密で、過酷だった。

外階段をゆっくりと上がった安達里美は、自転車のスタンドを立てると、しばらく動かずに空を仰いだ。まるで、長い一日の幕が閉じるその瞬間を、静かに見届けているかのようだった。

額に浮かぶ汗を拭いながら、ドアの鍵を回す手が、ふと止まる。

「……本当に、やっていけるのかな。」

そんなつぶやきが、彼女の胸の奥から漏れ出た。ケアマネジャーとして働き始めて、まだ一年にも満たない。けれど、毎日は予想を超えて濃密で、過酷だった。

高円寺の「ケアプランセンター愛」。活気ある職場ではあるが、彼女はいつも目の前の案件に追われ、気がつけば昼ごはんも抜いていることが多かった。訪問先で利用者や家族の話に耳を傾け、帰社しては山のような書類に追われる。時には、感情をぶつけてくる家族の言葉に、深く傷つくこともあった。

それでも、どこかで支えになっていたのは、ほんの一言。

「ありがとう」「助かりました」——その言葉だけで、肩に乗った重みが少し軽くなる気がした。

それでも、どこかで支えになっていたのは、ほんの一言。

「ありがとう」「助かりました」——その言葉だけで、肩に乗った重みが少し軽くなる気がした。

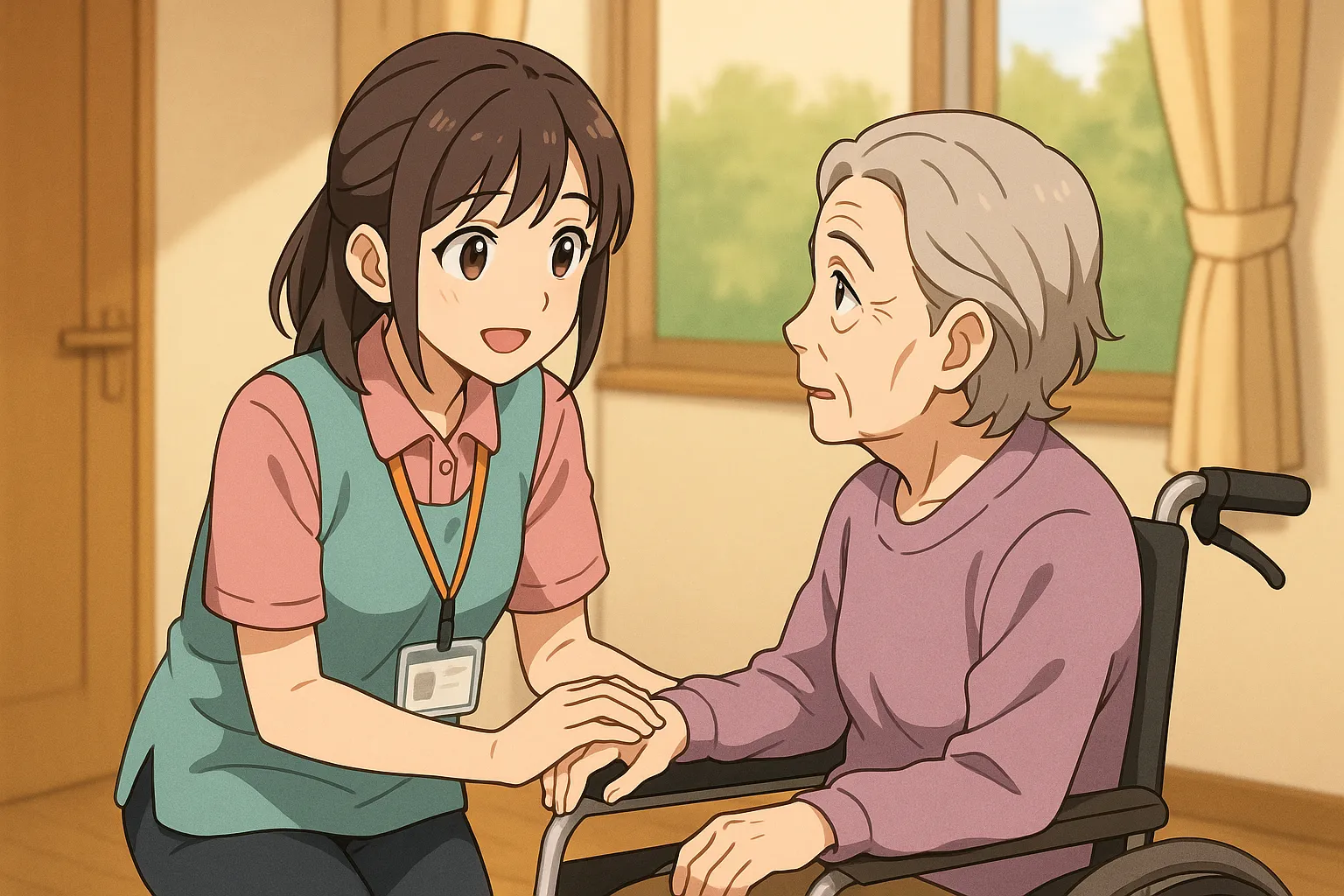

その日の午後、施設に入所中の秋山さん(78歳)が転倒した、という連絡が入った。里美は施設ケアマネも兼任していた。転倒そのものは大事には至らなかったものの、家族が「再発防止のために何か床に敷くものを」と施設に強く希望していた。だが施設側は「衛生面・管理上難しい」と難色を示している。さらに問題なのは、その「敷くもの」が福祉用具の範囲外であることだった。

「……ダメ元ですが、受けてもらえませんか?」

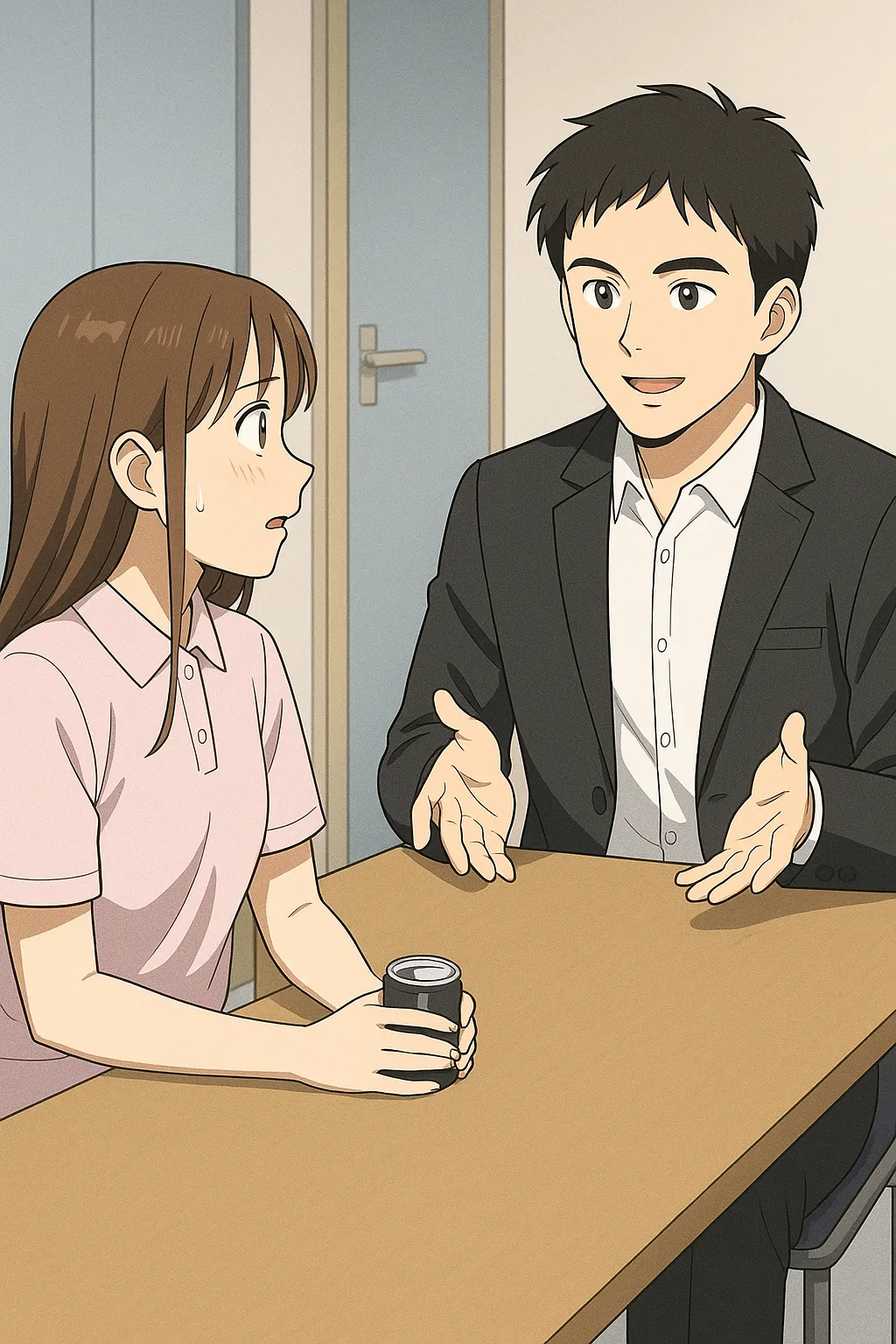

悩んだ末に、里美が電話をかけたのは、福祉用具専門相談員の藤森友和だった。

「……ダメ元ですが、受けてもらえませんか?」

悩んだ末に、里美が電話をかけたのは、福祉用具専門相談員の藤森友和だった。

彼とは何度か現場で顔を合わせた程度だったが、その穏やかで誠実な雰囲気が、妙に印象に残っていた。

「お任せください。」

その一言が、電話越しに胸を打った。声のトーンは落ち着いていて、けれど芯があり、どこか救われるような響きがあった。

打ち合わせの日。施設のスタッフとの話し合いは難航した。秋山さんの息子は「自宅ではクッションマットを使っていた。あれと同じようなものを」と強く主張。一方、施設側は「安全性は理解するが、備品扱いにはできない」と譲らない。

「お任せください。」

その一言が、電話越しに胸を打った。声のトーンは落ち着いていて、けれど芯があり、どこか救われるような響きがあった。

打ち合わせの日。施設のスタッフとの話し合いは難航した。秋山さんの息子は「自宅ではクッションマットを使っていた。あれと同じようなものを」と強く主張。一方、施設側は「安全性は理解するが、備品扱いにはできない」と譲らない。

安達は、ついそのわがままさに、声を上げてしまった。

「息子さん、施設にも決まりがあるんです! ここは、ご自宅ではないんですよ!」

少しの沈黙が流れたそのとき、藤森が静かに口を開いた。

「実は、僕の自宅で使っている洗えるジョイントマットがあります。市販品で規格外ですが、耐久性と衝撃吸収力はなかなか優秀です。試す価値はあると思います。」

場が一瞬、凍りついたかと思えば、息子さんが小さくうなずいた。

「それ、見てみたいです。」

「息子さん、施設にも決まりがあるんです! ここは、ご自宅ではないんですよ!」

少しの沈黙が流れたそのとき、藤森が静かに口を開いた。

「実は、僕の自宅で使っている洗えるジョイントマットがあります。市販品で規格外ですが、耐久性と衝撃吸収力はなかなか優秀です。試す価値はあると思います。」

場が一瞬、凍りついたかと思えば、息子さんが小さくうなずいた。

「それ、見てみたいです。」

設置の日。施設の小さな個室で、二人は汗をにじませながら、黙々とマットを敷き詰めていく。交わす言葉は少ないが、なぜか心が通うような感覚が里美にはあった。

「ここ、もう少し詰めた方が良さそうですね。」

「はい、じゃあ、こっち持ってもらえますか?」

肩を並べ、同じ方向を見ている――それだけで、今の彼女にはかけがえのないものに思えた。いつも一人で抱えていた悩みや不安が、少しだけ、和らいでいくようだった。

設置を終え、職員用ラウンジで缶コーヒーを開けた。沈黙のなか、ふと視線が合い、「ぷっ」と小さく笑い合う。

「ここ、もう少し詰めた方が良さそうですね。」

「はい、じゃあ、こっち持ってもらえますか?」

肩を並べ、同じ方向を見ている――それだけで、今の彼女にはかけがえのないものに思えた。いつも一人で抱えていた悩みや不安が、少しだけ、和らいでいくようだった。

設置を終え、職員用ラウンジで缶コーヒーを開けた。沈黙のなか、ふと視線が合い、「ぷっ」と小さく笑い合う。

里美の胸の奥に、ぽっと灯がともるような感覚が広がっていった。

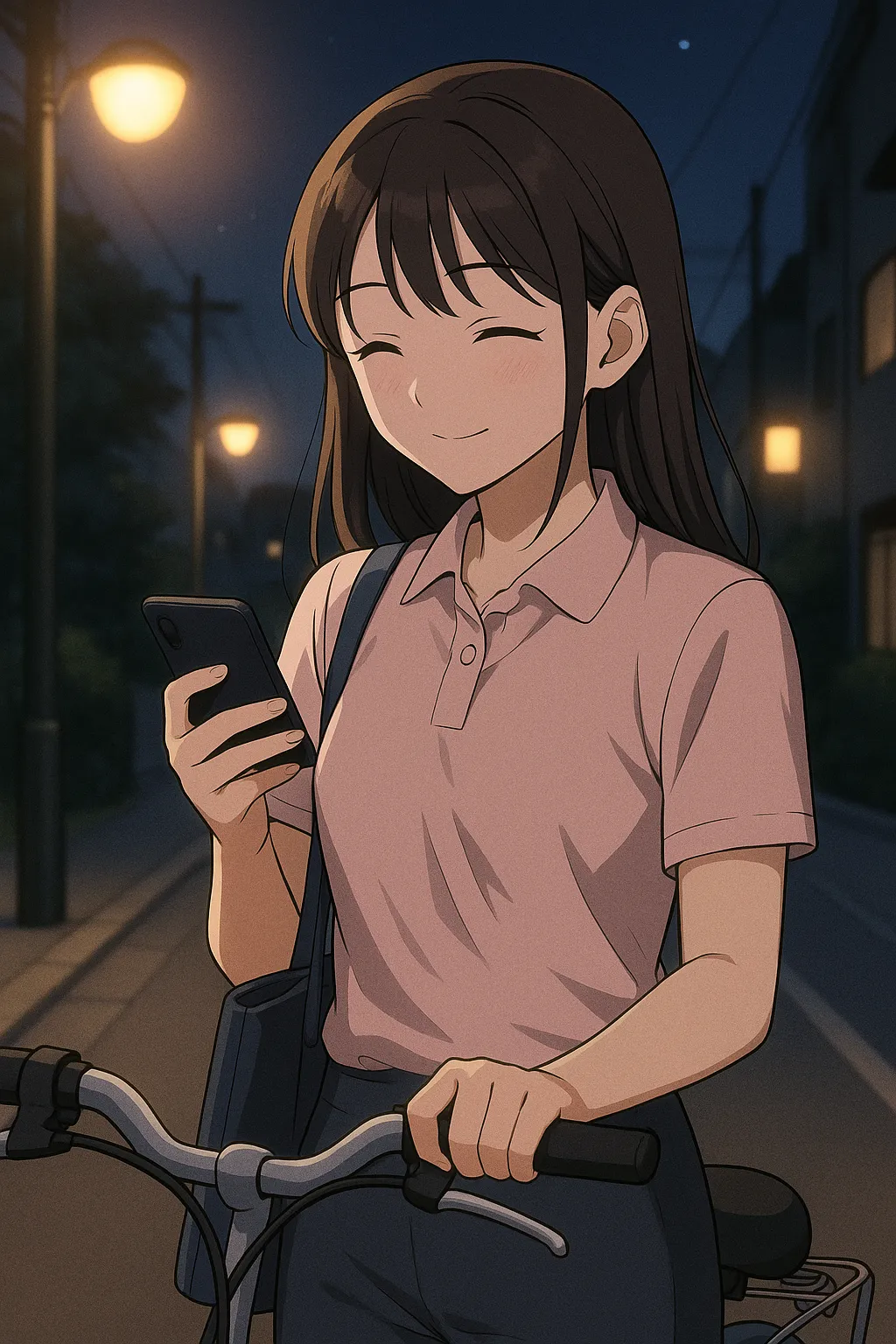

LINEでのやりとりは、その後も続いた。最初は「設置後の様子、どうですか?」から始まり、次第に「今日のランチ、何にした?」といった他愛ない話題へと変わっていく。

気がつけば、彼とのトークがスマホの『お気に入り』にピン留めされていた。

LINEでのやりとりは、その後も続いた。最初は「設置後の様子、どうですか?」から始まり、次第に「今日のランチ、何にした?」といった他愛ない話題へと変わっていく。

気がつけば、彼とのトークがスマホの『お気に入り』にピン留めされていた。

ある金曜の夜。阿佐ヶ谷駅前の静かな喫茶店。木目調のテーブルに、藤森がそっと取り出したのは、手作りのスマホスタンドだった。木のぬくもりが、手の中に心地よく伝わる。

「日曜大工、やってるって話しましたよね。これ、よかったら使ってください。」

思わず、目頭が熱くなる。

「ありがとう……そう思ってくれる人がいるって、本当に救われる。」

夜風が杉並の街をやさしく撫でていた。肩を並べて歩く帰り道。言葉は少なくても、里美の胸の中には、静かな希望が宿っていた。

「確認してお電話しますね」――いつもの口癖も、今ではどこか柔らかく響く。

人とのつながりが、仕事の重さを少しずつ変えていく。あの日、孤独と不安に押し潰されそうだった自分とは、少しだけ違う。

今日は、自転車にまたがるその背中に、そっと未来への光が乗っていた。

「日曜大工、やってるって話しましたよね。これ、よかったら使ってください。」

思わず、目頭が熱くなる。

「ありがとう……そう思ってくれる人がいるって、本当に救われる。」

夜風が杉並の街をやさしく撫でていた。肩を並べて歩く帰り道。言葉は少なくても、里美の胸の中には、静かな希望が宿っていた。

「確認してお電話しますね」――いつもの口癖も、今ではどこか柔らかく響く。

人とのつながりが、仕事の重さを少しずつ変えていく。あの日、孤独と不安に押し潰されそうだった自分とは、少しだけ違う。

今日は、自転車にまたがるその背中に、そっと未来への光が乗っていた。