Nコラム

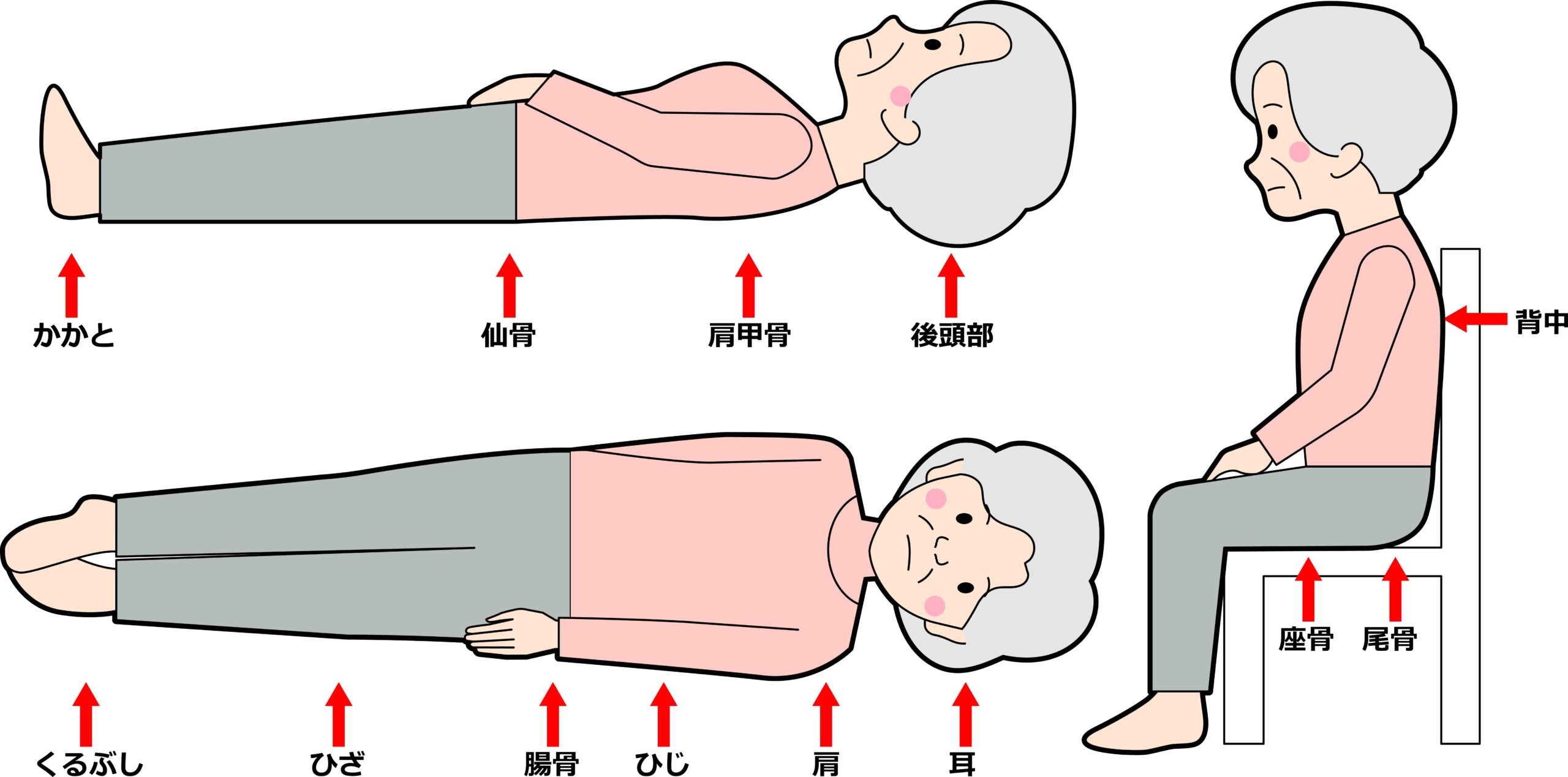

床ずれとは「褥瘡(じょくそう)」とも呼ばれます。寝たきりや体勢が変わらないままの状態が続くと、布団と身体の出っ張った部分(後頭部、肩甲骨部など)が擦れて血流が悪くなり、皮膚がむけたり、水ぶくれが起こったりして痛みが生じます。靴ずれや股ずれと同じような状態と考えていただければ、イメージしやすいでしょうか。

床ずれになりやすい人は、体力が落ちて歩行が困難になり、日常生活で寝たきりで過ごすことの多い高齢者が圧倒的に多いです。認知症によって痛みに鈍感になり、気づかないうちに床ずれになってしまう人もいます。さらに食事が充分に摂れず、栄養が不足すると筋肉や脂肪が減って痩せていきます。そうなると布団と骨がさらに強く圧迫されるので、さらに床ずれが発生しやすくなります。

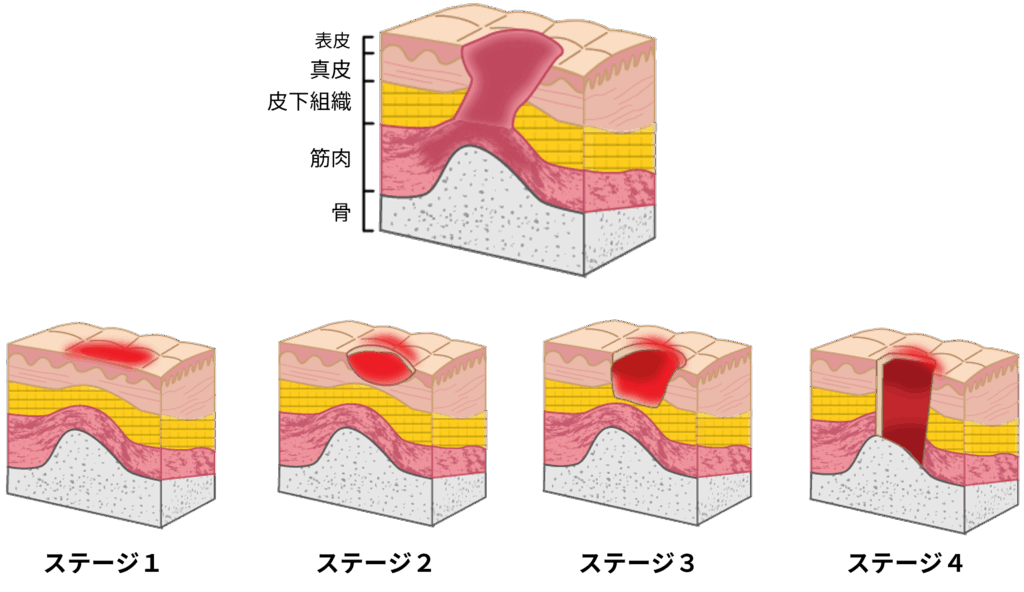

床ずれには4つのステージがあります。

・ステージ1……部位に赤みがあり、その部位を指で押しても白くならない。軽い痛みや熱を帯びている状態。

・ステージ2……表皮がはがれ、真皮層に症状が及んでいる状態。水ぶくれなども発生。

・ステージ3……皮下組織まで症状が進行し、筋肉にも組織欠損が見られる状態。

・ステージ4……筋膜や骨にまで症状が進行している状態

このように床ずれは徐々に進行していくため、初期のステージ1の状態で気付けば、充分に予防できます。要介護者の身体を拭くときや着替えの際、身体の中に赤くなっている部分はないか常にチェックすることが大切です。皮膚の赤みを発見したら、その部分が圧迫されないように体の向きを変えてみてください。約30分後、皮膚の赤みが消えていれば問題ありませんが、消えていなければ床ずれの可能性があります。

床ずれの予防には日々のケアが重要です。3つのケアとは「体圧分散」、「体位変換」、「皮膚ケア」です。この3つのケアについてそれぞれ詳しく説明していきます。

体圧分散

床ずれは身体の一部分(出っ張ったところ)に身体の重さが集中することで起こります。そこで集中する体圧を分散させることで、床ずれを予防することができます。体圧を分散させるためには、寝具を変えるのがいちばんの近道。最近は体圧を分散させる高性能なエアマットレスも販売されているので、活用してみてください。エアを使ったものだけでなく、低反発ウレタン、ウォーター(ゲル)などを使ったものもあります。要介護者に試してもらい、いちばん負担のないものを選ぶとよいでしょう。また、寝ているときに同じ姿勢が続かないように身体の向きを変えることも重要です。それが次項の「体位変換」です。

体位変換

体位変換は床ずれ防止のためにこまめに行うのが理想ですが、それでは介護者の負担が増えてしまいます。基本的には2時間おきと言われていますが、最近ではエアマットレスなどの体圧分散寝具も普及しているため、4時間以内に体位変換をすればよいと考える医師も多いようです。

では、どのように体位変換をすればいいのでしょうか。ポイントとなるのが仰臥位(仰向けに寝ること)ができるかどうか。仰臥位を勧めらないケースは、仙骨部(尾骨の上あたり)に床ずれがある場合、もしくは仙骨の骨の突起が強い場合です。仰臥位が行えない場合は、右30度の側臥位(横向きに寝ること)と左30度の側臥位を繰り返すようにしてください。仰臥位が可能な場合は、仰臥位から右30度の側臥位、左30度の側臥位、そして仰臥位に戻ってその後、再び左右の側臥位を繰り返す方法がベターです。

皮膚ケア

床ずれを予防するためには、まず肌触りが良く、通気性と吸湿性に優れた衣服を選ぶことが大切。その上で要介護者の身体を移動させるときは、皮膚の摩擦を防ぐために引きずらず、持ち上げて移動させるのがポイントです。その際、移動が楽になるスライディングシートやスライディンググローブなどの福祉用具を使うことをお勧めします。

高齢の方は皮膚が乾燥しやすくなるため、日ごろからクリームなどで保湿してください。骨の突出した部位には、すべり機能付きドレッシング材などを貼ることも予防に効果的です。

床ずれを防止するためには、体圧分散や体位変換といった「外部からの圧迫を軽減する」ことに加え、皮膚をケアすることで「床ずれになりにくい状態」をつくる両方が不可欠です。どちらが欠けても床ずれになる可能性が大きくなるため、予防には常にこの考え方を基本にしてケアしてください。

床ずれを予防するためには、寝具がクッション、補助機器などの用具を適切に選ぶことが重要です。ここでは床ずれ予防に役立つ主な福祉用具について紹介していきます。

■マットレス

エアマットレス

エアマットレスはマットレス内部に多数の空気セル(気嚢)が仕込まれており、電動ポンプで空気セルに送る空気の量を周期的に調整することで、要介護者の身体にかかる圧力部分を切り替えていきます。自分で寝返りが打てない人の床ずれ予防に効果的です。

体位変換を助けるためにマット自体が傾斜し、要介護者の身体の回転を支援するタイプや、通気性を向上させるためにマットレス内部に送風ファンを備えるタイプもあります。非常に高機能な商品ですが、その分定期的なメンテナンスが必要になったり、人によってはモーターやポンプの音や振動が気になったりする場合もあります。

ウレタンマットレス

一般的なウレタンマットレスは、要介護者が横になったときにその重みで自然に沈み込み、体圧を吸収・分散してくれるタイプで、低反発や高反発のウレタンフォームを使用しています。低反発ウレタンは身体の凹凸に合わせてフィットすることで、体圧を分散してくれますが、夏場などはフィットするかゆえに身体の熱を逃がしにくく、蒸れやすいデメリットもあります。高反発ウレタンは低反発ウレタンよりも沈み込みが少なく、適度な反発力があるため、寝返りがしやすい利点があります。近年は高反発と低反発の利点を組み合わせた多層構造のマットレスも販売されています。

エアマットレスよりも機能的ではありませんが、その分安価で電源も不要である点、ほぼメンテナンスフリーである点がメリットです。

■クッション

三角柱クッション

仰臥位の状態で横になると、仙骨部分に体圧がかかりやすくなります。そのため、仰臥位の状態で膝を立て、三角柱クッションを腿の裏に挟み込むようにすると、仙骨部分への体圧集中を避けることができます。

ブーメランクッション

仰臥位の状態で横になると、肘部分もマットレスに擦れがちです。ブーメランクッションはL字型になっているため、L字型のクッションに添うように腕を曲げて載せてあげると、肘の擦れを予防することができます。

円座型

イスに座っているときに仙骨が座面に当たって擦れるのを避けるには、円座型のクッションがお勧めです。中央に穴が開いているため、仙骨が座面と接することがなく、負担を軽減してくれます。ただ、すでに仙骨部分に床ずれがある場合は、その部分の皮膚が引っ張られるため、床ずれを悪化させてしまう可能性があります。症状を見ながら使用する時間などを考慮してください。

■補助器具

体位変換クッション

クッションのカテゴリーで紹介した三角柱クッションと同様のものですが、介護者が要介護者の体位を変える際、体位変換クッションを使うと楽に作業できます。三角柱クッションの鋭角な部分を要介護者の背中に滑り込ませることで、軽い力で寝返りなどをサポートできます。

体位変換補助パッド

体位変換の際、要介護者の身体を移動しやすくするため、マットレスの上に敷くパッドです。バスタオルよりも通気性が良く、表面が吸汗速乾性に優れているため、蒸れにくく、皮膚にやさしいです。

体位変換補助シート

重度の要介護者に使用される補助シートで、睡眠中の体位変換や骨折、皮膚の炎症、過度な筋緊張など、身体に触れられることへの苦痛を少なくするために開発されたものです。作業しやすいように取っ手が付いており、あらかじめマットレスの上に敷いておけば、軽い力で体位変換ができます。

床ずれ防止用具のような福祉用具は、購入したほうがいいのか、レンタルしたほうがいいのか。多くの介護者はその選択に迷われると思います。福祉用具の定義や購入とレンタルの違いなどを見ていきましょう。

福祉用具とは何か?

そもそも福祉用具とはどんなものを指すのでしょうか? 厚生労働省は「要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるもの」と定義しています。具体的には以下のものを指します。

購入のメリット

レンタル商品は、多くの人が借りるためほとんどが使用済みのものです。しっかりとクリーニングされていますが、新品にこだわる人には不向きと言えます。また長期間レンタルすると、その金額が購入時の価格を超える可能性もあります。事前にレンタル料を計算し、その金額を超えるようなら購入したほうがいいでしょう。また、福祉用具の中には介護保険が適用されないものもあります。そのため、介護保険を利用して安価でレンタルできないのであれば、新品を購入したほうが良いです。

レンタルのメリット

床ずれ防止のエアマットレスなど、高額な福祉用具については介護保険を適用したレンタルのほうがお得な場合があります。月々の自己負担(1~3割)で使用することができます。定期的なメンテナンスが必要な用具の場合は、レンタル会社が行うため、自身でメンテナスが不要であることも大きなメリットです。同様に故障した場合も、修理もしくは同等品と交換してくれるため、対応が早いことも利点。

そして、これがレンタルのもっとも大きなメリットと言えるのが「そのときの最新の用具を利用できる」こと。福祉用具は日々進化しているため、最新の用具を使えるのは、介護者としてうれしい限りです。その用具が要介護者に合っているかどうかを確認できる点も大きいです。レンタルして使ってみて、合わなかったら返却することができるのは、レンタルならではの良さです。

レンタル業者の選び方

福祉用具をレンタルで導入する際は、まずケアマネジャーに相談してください。そもそも床ずれ防止のために導入しようとしている用具が適切かどうかを判断してもらう必要があります。ケアマネジャーにOKをもらったら、レンタル業者を選ぶことになりますが、ポイントは3つあります。

①福祉用具の取扱商品が多いこと

福祉用具を複数レンタルする場合、できればひとつの業者で済ませたいもの。その際、必要な用具がその業者にない場合、また別のレンタル業者を探さなければなりません。ラインナップがどれだけあるのかを事前に確認しましょう。

②対応スピード

福祉用具は介護者にも要介護者にも必要不可欠な商品となるため、万が一故障や不具合があった場合、すぐに対応してくれなければ困ります。事前にレンタル業者に確認し、故障した場合にどれくらいのスピード感で対応してくれるのかを把握しておくことが大切です。

③アフターフォロー

床ずれ防止用具の中には定期的なメンテナンスが必要となる商品もあります。レンタル後にどのようなアフターフォローをしてくれるのかを確認しておきましょう。福祉用具は長く使用することが多いため、この点は重要視するべきです。

床ずれは一度、発生してしまうとなかなか治りにくいもの。そのため、上記で説明した床ずれになりにくくするための「3つのケア」を充分に行うことが重要です。ケアと同時に要介護者に合った適切な用具を使用することで、介護者にも要介護者にも負担の少ない介護をすることができます。福祉用具の導入には費用面での不安がついて回りますが、レンタル品を活用することで、コストを抑えられる可能性があります。まずはケアマネジャーとレンタル業者に相談してみることをお勧めします。

日建リース工業は、介護現場に必要な介護用品・福祉用具を豊富に取り扱っており、ご利用者はもちろん、ご家族の方々にも喜んでいただけるケアレンタルサービスを提供しています。今回紹介した床ずれ防止用具をはじめ、専門知識を持った担当が多数在籍し、一人ひとりが福祉用具貸与事業者様、ケアマネジャー様への的確なアドバイスを行えるよう、日々知識の習得と向上に努めています。見積依頼も無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。